Башни-бомбоубежища

проекта Винкеля

в Германии 1936-1945.

(Luftschuetztuerme der Bauart Winkel (LS-Turm Winkel))

Предисловие.

Когда в ходе Второй Мировой войны союзники и Красная Армия вступили на территорию Германии, они стали сталкиваться с различными странными сооружениями, аналогов которым ни в СССР, ни в остальной Европе не было.

Среди иных немецких загадок обнаружились в ряде городов Германии и многометровые, построенные из прочного фортификационного бетона башни, напоминающие сегодня баллистические ракеты, готовые к старту.

Среди иных немецких загадок обнаружились в ряде городов Германии и многометровые, построенные из прочного фортификационного бетона башни, напоминающие сегодня баллистические ракеты, готовые к старту.

Разумеется, командование союзников, имея доступ к этим башням, к технической документации, а также к живым строителям и пользователям этими башнями, быстро разобралось в том что это такое и для каких целей построено.

Узнали, и… утратили к ним всякий интерес.

После войны, когда в соответствии с Потсдамскими соглашениями производилась полная демилитаризация побежденной Германии, эти сооружения, хотя и попали в число военных объектов, подлежащих сносу и уничтожению, к их разрушению относились без какой либо спешки. Их сносили в основном, если они начинали мешать мирному строительству или уж слишком портили ландшафт. Например, из 34 башен, построенных для Вермахта, на начало XXI века сохранилось 7. Остальные постепенно сносились в период с 1947 по 1997 г.

Так и остались стоять во многих местах эти странные, пугающие иностранных туристов торчащие в небо башни.

Ну а когда в девяностые годы после того как Европа чуть-чуть приподняла Железный занавес, и в Германию хлынули российские туристы, они тоже стали встречать эти диковинки. Но у нас в стране про них обыватели раньше не слышали вовсе, и никакой информации по этим башням у граждан не было.

Правда, в Вюнсдорфе, где находился штаб Группы Советских войск в Германии (ГСВГ) стоят несколько таких башен. Но наши военные отлично знали что это такое и для чего. А посему интереса к ним не проявляли и дома про них не рассказывали, поскольку эти башни просто скучны.

А вот умствующие российские интеллигенты, как всегда склонные к мистике и самозапугиванию, тут же принялись искать черных кошек в темных комнатах, где их никогда не было. Одним из очень популярных мифов стала версия, что сие это некие спецсооружения, с помощью которых Гитлер «лично связывался с космическим разумом», «получал указания от высших инопланетных сил». Ну на худой конец, это «причальные мачты космических летающих тарелок инопланетян», которые очевидно толпами летали в те времена над Германией..

Вынужден разочаровать любителей всего мистического, таинственного и «неподвластного человеческому разуму». Это сугубо утилитарные и весьма простые по конструкции и внутреннему содержанию сооружения под названием «Luftschuetztuerme», что в переводе означает «воздушно-защитные башни».

Проще говоря это бомбоубежища для персонала расположенных рядом учреждений и предприятий. И для населения близлежащих домов.

Почему не под землей, а над ней?

А просто архитектор Лео Винкель, предложивший эту идею, рассчитал, что стойкость таких башен к авиабомбам ничуть не меньше, чем подземных убежищ, при существенно меньших затратах на их строительство и дальнейшую эксплуатацию.

В конце предисловия должен сказать, что в предвоенный период и во время войны в Германии сооружались надземные бомбоубежища не только конструкции Винкеля, но и других проектов более или менее схожих с Винкелевскими. Да и по башням Винкеля я не претендую на безупречную точность и полноту. Я даю информацию, которую удалось собрать и проанализировать. Источники информации иногда противоречат друг другу.

Конец предисловия.

Справка. Лео Винкель (Leo Winkel) родился 15.9.1885 в Кёльне. По образованию архитектор. До 1916 работал в строительном отделении Императорского Объединения горнодобывающих предприятий. Затем перешел работать в фирму August Thyssen AG в Дуйсбурге (Земля Северная Рейн-Вестфалия). В начале тридцатых годов в инициативном порядке занялся проектированием надземных бомбоубежищ, взяв за основу итальянскую идею Campanile.

8 сентября 1934 в государственном патентном бюро он зарегистрировал патент № 658344 на башню ПВО Лео  Винкеля (LS-Turms von Leo Winkel).

Винкеля (LS-Turms von Leo Winkel).

30.12.1936 в Дуйсбурге создал строительную фирму «Leo Winkel & Co». В основном фирма занималась проектированием надземных бомбоубежищ (башен ПВО) и, будучи правообладетельницей патента на башню Винкеля, продавала проекты с лицензиями на их строительство.

Лео Винкель прожил долгую жизнь. Он скончался 12 марта 1981г. в Дуйсбурге.

Конец справки.

От автора. Надо думать, что Винкель хорошо знакомый и со строительством вообще, и с тем насколько сложно что-то сооружать под землей, отлично представлял себе все сложности и дороговизну строительства подземных бомбоубежищ. А вопрос защиты населения от воздушных бомбардировок к 1936 году в тогдашней Германии, не имеющей ни приличной истребительной авиации, ни развитой зенитной артиллерии, тогда как потенциальные противники наращивали мощь своей бомбардировочной авиации, становился все более актуальным. Особенно если учитывать, что Гитлер во все большей мере втягивал страну в войну. Идея Винкеля оказалась востребована

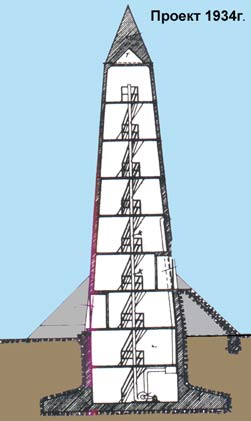

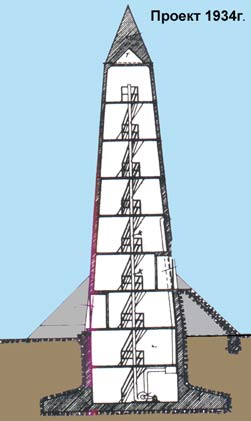

Башня первого проекта, разработанная Винкелем в 1934 году имела конусообразную форму, высоту 20 метров и вмещала 200 человек. Занимаемая площадь 25 кв. м., т.е. всего 5.6 — 5.8 метра в диаметре.

На схеме справа: Сечение башни Винкеля проекта 1934г. (патент № 658344).

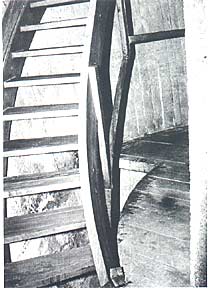

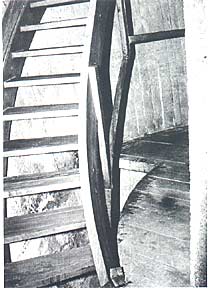

На фотоснимке слева: Винтовая деревянная межэтажная лестница башни проекта 1934г., идущая вдоль стены.

На фотоснимке слева: Винтовая деревянная межэтажная лестница башни проекта 1934г., идущая вдоль стены.

Особенностью этого проекта было то, что два нижних этажа находились все же ниже уровня земли, а сама башня стояла на собственном довольно широком фундаменте. Она имела два входа, расположенных на противоположных сторонах башни, причем один вход на уровне земли, а второй вел сразу на второй этаж (считая от уровня земли). Входы имели герметичные тамбуры и запирались герметичными стальными дверьми. С этажа на этаж люди должны были подниматься по деревянным винтовым лестницам, идущим у стен. На каждом этаже должно было размещаться в среднем по 25 человек.

В самом нижнем этаже размещалось фильтровентиляционное оборудование. Таким образом, башня являлась одновременно и газоубежищем.

От автора. В тридцатые годы никто (кроме высшего командования) в Европе и в СССР не сомневался в том, что в будущей войне химическое оружие будет применяться в широчайших масштабах. Поэтому во всех странах проблемам обеспечения защиты и войск и населения от ядовитых газов уделялось первостепенное значение.

Никто тогда не знал, что во всех странах, которые могли быть втянуты в новую мировую войну, высшие командиры крайне скептически относятся к химическому оружию и не включают его в свои боевые планы, поскольку уже Первая Мировая показала всю его бесперспективность. Однако, генералы опасались, что противник может все же попытаться использовать газы, и поэтому не препятствовали разработкам средств защиты от отравляющих веществ.

В чем же, собственно состояла идея Винкеля? А вот в чем:

По сути дела убежище-башня, аналогична подземному убежищу цилиндрической формы такой же вместимости. Но только повернутое на 90 градусов. Иначе говоря, «поставленное на попа». Это дает следующие преимущества:

1. Вероятность попадания авиабомбы в проекцию сооружения уменьшается в 2-3 раза. (В.Ю.Г. согласитесь, что вероятность попадания бомбы в круг площадью 25 кв. м. существенно меньше, нежели в прямоугольник площадью 67.2 кв.м. ).

2. При строительстве исключается извлечение грунта объемом порядка 300-500 куб.м. И это только для объема самого сооружения без учета необходимости заглублять его (!) С учетом выйдет все 700-1000 куб. А всего для подземного убежища потребуется перемещение более чем 1500-3000 куб.м. грунта, тогда как для башни почти ничего.

3.Расход же бетона и железа для обеих типов сооружений примерно одинаковый.

4. Исключаются проблемы с гидроизоляцией и защитой сооружения от грунтовой воды.

5. Резко упрощается вопрос — как быть с ранее проложенными и мешающими подземными коммуникациями (водопровод, газ, канализация, электрокабеля, кабеля связи и т.п.).

:6. В значительной мере упрощается вопрос поиска места для возводимого убежища, что особо важно вблизи и на территории городов, предприятий, железнодорожных депо, вокзалов и т.п.

Уже отсюда ясно, насколько башня Винкеля дешевле обычного подземного убежища.

Плюс к этому:

7. В случае обрушения рядом стоящих зданий нет опасности, что будут засыпаны входы, оголовки воздухозаборных труб, а убежище начнет затапливать вода из разрушенного водопровода или того хуже канализационная вода.

8. Паникующим людям не нужно искать убежище и тем паче вход в него. Башня то видна со всех сторон.

От автора. Я вырос в насмерть разрушенном Кёнигсберге (Калининграде) и в мою память навечно впечатались оставшиеся со времен войны черные жирные стрелы с буквами «LS-UB» на стенах городских руин, указывающие на входы в подвальные убежища. И в пятидесятые годы, когда стали разбирать развалины и восстанавливать город, не раз строители наталкивались на заполненные останками людей подземные убежища. Люди, не пострадавшие от самих бомб, часто не могли выбраться из под рухнувших стен своих же домов и навечно оставались в убежищах. Ирония жизни — то, что было призвано спасать людей, их же и убивало. Башню же засыпать невозможно. К тому же входы в башни (с лестницами) имелись на втором-третьем… и даже шестом этажах.

При этом Винкель считал, что стойкость его башни к попавшей в него бомбе уж во всяком случае не меньше, нежели обычного подземного убежища при одинаковом расходе бетона.

Ведь фугасная бомба, падающая на подземное убежище, целесообразно использует и свою кинетическую энергию (пробивает грунт на какую то глубину) и силу взрыва, причем практически вся сила взрыва (если не считать части силы взрыва, уходящей наружу через канал, пробитый в грунте бомбой) направляется в сторону наименьшего сопротивления, т.е. на стенки убежища, за которыми воздушная полость. На языке взрывников это называется «размещение заряда ВВ с забивкой».

А вот при попадании бомбы в башню Винкеля, она рикошетирует от стены, поскольку угол встречи бомбы с преградой очень мал (не больше 10 градусов) и ее кинетическая энергия расходуется не на пробивание стенки, а на заглубление бомбы в грунт на некотором удалении от основания башни. Образно говоря, башня отбрасывает попавшую в нее бомбу подальше от себя. А вот подземное убежище этого делать не может.

Заметим, что взрыватели фугасных бомб срабатывают не мгновенно, а с некоторым замедлением, дабы дать возможность фугасной бомбе в обычных условиях углубиться в землю (пробить здание и т.п.). Таким образом бомба, попавшая в башню, рикошетом отлетает в сторону и взрывается возле уровня земли или под землей, где расположен только фундамент башни. Как правило, нет непосредственного контакта бомбы в момент ее взрыва с сооружением. Следовательно, на башню действует лишь воздушная ударная волна (если бомба взорвалась на поверхности). А к воздушной ударной волне сооружения типа труб (башня Винкеля, это по сути дела труба) стойкие до изумления. Это подтверждается многочисленными снимками времен войны. Даже в Хиросиме трубы устояли там, где не уцелело больше ничего.

Если же бомба взорвалась в грунте, то сейсмическая ударная волна в грунте действует лишь на основание башни. Расчет согласно Руководства по подрывным работам 1969г. дает нам такие цифры: радиус опасного сотрясения от взрыва бомбы калибра 500кг. до 13 метров. Т.е. возможно повреждение фундамента башни (фундамента, а не всей башни !) если бомба взорвется в грунте ближе 13 метров. При этом, повреждение бетона (растрескивание) происходит при взрыве бомбы ближе 9 метров.

К сожалению, это лишь расчеты. Какой в действительности была стойкость башен Винкеля к бомбам остается неизвестным. Нам не удалось добыть сведений о результатах реальных падений бомб вблизи башен Винкеля, за исключением единственного случая.

К сожалению, это лишь расчеты. Какой в действительности была стойкость башен Винкеля к бомбам остается неизвестным. Нам не удалось добыть сведений о результатах реальных падений бомб вблизи башен Винкеля, за исключением единственного случая.

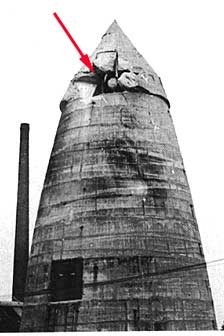

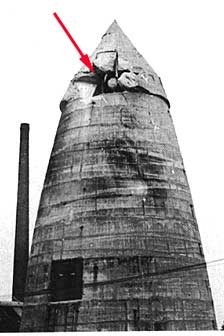

12 октября 1944 во время очередной (двадцать четвертой по счету) бомбардировки Бремена американская фугасная бомба (калибр неизвестен) попала в башню на территории фирмы Фокке-Вульф в районе Хемелинген и взорвалась возле наблюдательной амбразуры, основательно повредив оголовок башни. Погибли 5 полицейских службы ПВО, которые несли там службу. Больше никто не пострадал. Иных повреждений башня не получила.

Любопытно, что территорию завода в этот день бомбили 190 бомбардировщиков В17, каждый из которых нес по 2.7 тонн бомб (если считать в количестве бомб, то это пять или шесть 500-фунтовых бомб). Следовательно, на территорию завода упало порядка 950 бомб.

От автора. Очень просим не воспринимать все написанное о башнях, как утверждение того, что эти башни абсолютно неуязвимы. Мы говорим лишь о сравнительно высокой стойкости этого вида бомбоубежищ и их преимуществах в сравнении с подземными. А так то, как сказал некий кузнец из фильма о графе Калиостро: «То, что сделал один человек, другой завсегда сломать могёт».

Все ныне не существующие башни были разрушены в послевоенное время, а не во время союзнических бомбардировок 1940-45 гг. Ни одна из них во время войны серьезно не пострадала.

Винкель также полагал, что используемые для защиты подземных сооружений стальные плиты с куда большим эффектом могут быть использованы в его башнях. Сталь может потребоваться лишь для покрытия остроконечной крыши для отражения бомбы, и возле основания для защиты от ударной волны взрыва.

Винкель также предлагал использовать свои башни (без остроконечной крыши) и для размещения на них зенитных орудий, что особенно актуально для немецких городов с их очень плотной застройкой. Из-за этого крайне сложно было находить места для размещения зениток и трудно обеспечивать нужные сектора обстрела. Правда, это предложение не было принято и на башнях-убежищах зенитки не устанавливали. Для этого сооружались специальные зенитные башни (Flaktuerme), которые, впрочем, тоже использовались и как убежища.

Еще одно военное и одно мирное применение могли найти по замыслу Винкеля эти башни. На башнях можно было устанавливать оросительное оборудование для нейтрализации ядовитых газов. А после войны башню можно переоборудовать в водонапорную.

Проект нашел полную поддержку у министра авиации Г.Геринга, который, однако, потребовал уменьшить расход металла для башни.

Испытательная башня.

В 1935 году на полигоне Люфтваффе Рехлин близ Мютцензее была построена башня Винкеля (очевидно проекта 1934г.) для проведения испытаний на стойкость к бомбам.

.8 января 1936 на нее была сброшена первая бомба. Несколько дней пикирующие бомбардировщики Ju 87пытались попасть в нее, израсходовав около 50 бомб, но ни одна бомба не так и не попала в собственно башню.

Тогда башню стали испытывать, закрепляя бомбы весом 500 и 1000 кг. непосредственно у наружных стен в верхней, средней и нижней части и взрывая их. Во всех случаях отмечались лишь некоторые наружные повреждения без откола бетона внутри башни. При взрыве башня совершала два-четыре колебания и оставалась в вертикальном положении. Правда, подопытные животные (козы), которые были внутри башни привязаны вплотную к стене, теряли слух.

На основании испытаний было предписано размещать людей в башне не ближе 30 см. от наружных стен.

27 июля 1937г. по результатам испытаний министерство авиации выдало фирме «L.Winkel & Co» разрешение на продажу строительным фирмам лицензий на возведение сооружений, получивших официальное наименование Luftschutzturme «Bauart Winkel» (Башня противовоздушной защиты «Проект Винкель»). Сокращенное обозначение LS-Turm Winkel.

При этом были установлены стандартные типы башен, различающиеся емкостью:

-железобетонные:

*Тип 1 для 400 человек;

*Тип 2 для 315 человек;

*Тип 3 для 247 человек;

*Тип 4 для 168 человек

-бетонные:

*Башня 1 для 500 чел.,

*Башня 2 для 391 чел,

*Башня 3 для 305 чел.,

*Башня 4 для 220 чел.,

*Башня 5 для 164 чел.

Расход металла для одной железобетонной башни составлял 2600 тонн арматурной стали, 150 кг. стальной проволоки, и 1200 тонн котельной стали.

Первые построенные башни.

Однако, еще до официального утверждения в министерстве авиации, как частное сооружение, первая пригодная к использованию башня Винкеля была построена в 1936 году на заводе газового и водопроводного оборудования фирмы Тиссен в Дуйсбурге.

Вторая железобетонная башня Винкеля, уже утвержденного проекта — Тип 3, емкостью на 247 человек была построена в 1937 году на территории электростанции Зигерланд в Зигене. Она должна была обеспечивать защиту как сотрудников электростанции, так и сотрудников фирмы Sieger Kreisbahn GmbH. Башня вместо отводной канализации имела выгребную яму. Она была построена за два месяца (с 10.10.1937 по 16.12.1937).

Первые серийные башни.

Первыми серийными, которые были заказаны Управлением гавани Дуйсбурга (Duisburg-Ruhrorter Haefen AG) фирме «Франц Брюггерманн» (Franz Brueggemann) 4.11.1937 г. башнями стали две башни вместимостью по 391 чел. каждая, построенные в гавани Дуйсбурга.

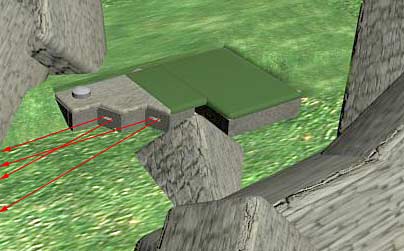

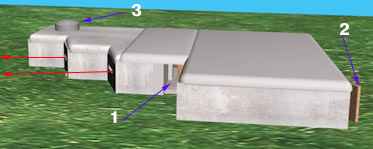

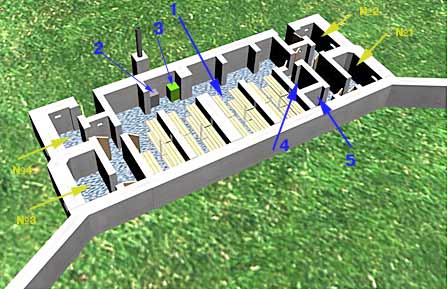

На фрагменте карты Дуйсбурга плана города показано расположение башен.

На фрагменте карты Дуйсбурга плана города показано расположение башен.

Заметим, что это не означает, что в гавани не было иных укрытий и убежищ. Хотя, вообще, строительство убежищ в Германии началось не ранее 1935 года, под них в основном тприспосабливались различные подвалы жилых и общественных зданий

Башни получили обозначения:

«Luftshutz-Turm 1 Ruhrort» (LS-Turm Nr.1 Ruhrort),

«Luftshutz-Turm 2 Duisburg» (LS-Turm Nr.2 Duisburg).

Обе башни относились к Тип 2.

Башня №1 (LS-Turm Nr.1 Ruhrort) предназначалась для размещения оперативной группы ликвидации последствий авиабомбардировки. На этаже, расположенном выше технического этажа 87 человек 1-й аварийной смены (группы тушения пожаров, медицинская, химической защиты, восстановления).

На последующих этажах 106 человек 2-й аварийной смены.

На верхних этажах 30 сотрудников железной дороги, 45 работников группы восстановления, 25 жителей близлежащих домов улицы Веселерштрассе.

Башня №1 будет взорвана администрацией гавани в 1950 году, т.к. ей не найдут дальнейшего применения.

Начало строительства башни №1 вследствие обычных для мирного времени бюрократических проволочек затянулось. Строительная фирма «Франц Брюггерманн» (Franz Brueggemann) только 1 июня 1938 заявила о своей готовности к началу работ. Однако, начавшиеся работы часто приостанавливались из за нехватки цемента, оборудования, рабочей силы. Башни в гавани Дуйсбурга закончили строительством только зимой 1939 года.

От автора. Тут нужно напомнить, что в это же время все строительные ресурсы и материалы страны были брошены на выполнение первоочередной задачи — возведение Западного Вала (Линия Зигфрида, как ее часто называют). Как уже писалось в серии статей о Западном вале (сайт «Сапер»): «…16 июля 1938 года Гитлер отдает распоряжение о свертывании всех иных стратегических строительных работ с переброской всех стройматериалов, техники, финансов и рабочей силы на выполнение Лимеспрограммы».

Заметим, что промышленно развитой Германии не хватало цемента на возведение на западной границе своей «линии Сталина», то бишь Западного Вала, который был более чем втрое короче нежели советская. При этом, в 1938 году производство цемента в СССР составляло 13% от производства его в Германии.

И кто то еще упрекает советское руководство в недостаточном внимании к строительству пограничного оборонительного рубежа, который по мнению наших современных доморощенных экспертов военного дела «безусловно мог остановить наступление Вермахта в июне 1941». Позвольте вас спросить, господа, вы можете подсказать Сталину где взять в СССР цемента на 1850 километров оборонительной линии, когда Германии его не хватало на 600 километров?

По этим же причинам неоднократно приостанавливалось и строительство башни №2 (LS-Turm Nr.2 Duisburg).

Первоначально строительством башен Винкеля занимались семь фирм:

* Хохтиф АГ (Hochtief AG),

*Франц Брюггерманн (Franz Brueggermann),

*Дикерхофф и Видманн (Dyckerhoff & Widmann),

*Вимер и Трахте (Wiemer & Trachte),

*Босвау и Кнаур (Boswau & Knauer),

*Филипп Хольцманн (Philipp Holzmann),

*Вауcc и Фрейтаг (Wayss & Freytag).

Позднее их количество возросло до двенадцати.

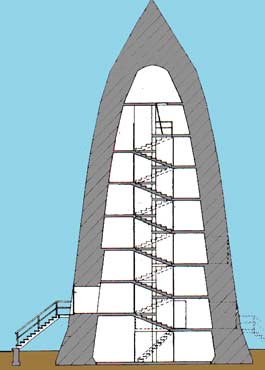

Башни нового проекта.

В 1938 году Винкель патентует новый проект башни-бомбоубежища (патент №702711 от 22 февраля 1938г.).

В 1938 году Винкель патентует новый проект башни-бомбоубежища (патент №702711 от 22 февраля 1938г.).

Башни нового проекта из железобетона могли иметь емкость 400, 315, 247 и 168 человек, а из монолитного бетона — 500, 391, 305, 220 и 164 человека. Это стандартные вместимости. Реально, вместимость некоторых башен могла иметь вместимость от 20 до 628 чел.

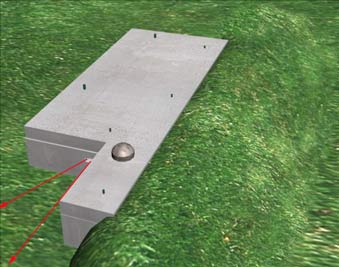

Сооружение целиком располагается на поверхности земли (т.е. не имеет подземных этажей). При этом фундамент заглубляется не более, чем на 1.04м.

Новая башня, если рассматривать проект вместимостью 500 чел., более широкая. Ее диаметр в основании 11.54м.(64кв.м.), высота 23 метра.

Толщина стены на уровне земли 2 метра и она уменьшается на 5 см. на каждый метр высоты. Это если бетон монолитный. С высоты 10 метров толщина 1.5 метра и выше уже не утоньшается.

Если башня из железобетона, то на уровне земли толщина стены 1.1.м. с утоньшением на 3 см. на каждый метр высоты. Минимальная толщина 80 см. на высоте 10 м., и выше имеет ту же толщину.

Толщина крыши при монолитном бетоне 2 м., для железобетона 1.4 м.

Справка. Крыша сооружения выдерживает попадание фугасной авиабомбы:

*толщина 1.4 м. — 500-фунтовая бомба (230кг.),

*толщина 2м. — 1000-фунтовая бомба (465 кг.),

*толщина 2.5м. — 2000-фунтовая бомба (920кг.)

Конец справки.

Высота помещений в свету 2 метра. Толщина междуэтажных перекрытий от 5 (железобетон) до 10 см. (бетон). В потолочной части плита перекрытия имеет противооткольную одежду (сетка и доски исключающие падение на людей отколовшихся от перекрытия кусков бетона).

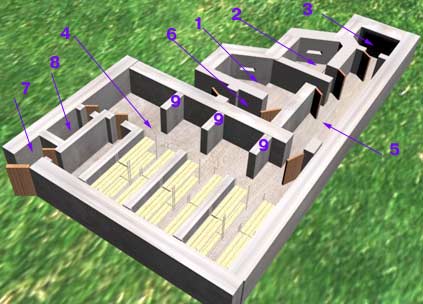

Крыша башни и нижняя часть не покрыты сталью, как это предполагалось в башнях первого проекта. Стены башни и межэтажные перекрытия бетонные или железобетонные. С этажа на этаж ведут прямые двухмаршевые широкие бетонные лестницы, размещающиеся в центре башни. Это обеспечивает быстрое заполнение башни людьми.

Доступ людей внутрь возможен с трех входов, расположенных по одному на каждом из трех нижних этажей.. Причем входы располагались с поворотом на 120 градусов относительно друг друга. Таким образом заполнение башни было возможно в три непересекающихся потока людей с трех разных направлений.

Причем входы располагались с поворотом на 120 градусов относительно друг друга. Таким образом заполнение башни было возможно в три непересекающихся потока людей с трех разных направлений.

От автора. Когда объявляется воздушная тревога, то счет идет на минуты. Гражданские люди, особенно женщины, дети, а уже испытавшие ужас бомбежек вдвойне, склонны к панике, которая легко возникает в случаях задержек на входе. Паника же неизбежно приводит к давке. А столь продуманное расположение входов позволяет избежать паники.

Тамбуры, являвшиеся одновременно шлюзами газоубежища имели в плане треугольный вид.

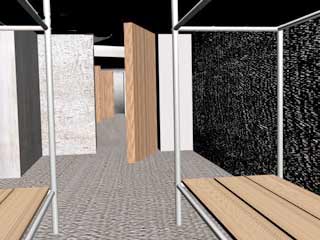

Внутренняя часть башни имела лестничную клетку, ряды сидений были расположены как в продлении лестничных ступеней, так и на больших дугообразных площадках.

На одну бетонную башню емкостью 500 человек расходовалось всего 2.9 тонн остродефицитной для Германии стали.

Обитаемость башни проекта 1938г. была существенно выше. Она оснащалась электроосвещением, правда, от городской электросети. Собственного источника электропитания башня не имела, хотя в технических условиях это предусматривалось.

Также башня была подключена к городскому водопроводу и канализации. Один унитаз полагался на каждые 30 человек. Там, где подключение к канализации было невозможно, устраивались выгребные туалеты.

От автора. Конечно, лучше всего иметь собственный электрогенератор и хотя бы колодец. Ведь при массированном налете велика вероятность, что городские коммуникации будут повреждены. Либо сами власти отключат на время налета электричество в городе с целью избежать коротких замыканий и пожаров вследствие электроаварий. И башня останется без воды и света. Но собственные источники сильно удорожают конструкцию башни, требуют обслуживающего персонала.

Людям, как потом показала война, приходилось просиживать в убежищах по 8-10 часов непрерывно. Да и испытываемый при этом стресс обычно повышает потребность в воде и в туалетах. Это было принято во внимание.

Разумеется, не худо было бы давать возможность людям поспать. Но это снижает емкость убежища.

Фильтровентиляционное оборудование фирмы Дрёгер (Draegerwerk) из Любека устанавливалось на самом верхнем этаже. Однако, использовались и установки фирмы Auer.

Фильтровентиляционное оборудование фирмы Дрёгер (Draegerwerk) из Любека устанавливалось на самом верхнем этаже. Однако, использовались и установки фирмы Auer.

В зависимости от вместимости башни можно было устанавливать ФВУ типов:

*R 600 с воздушными насосами MR 600 производительностью 600 литров воздуха в минуту,

*R 1200 с воздушными насосами MR 1200 производительностью 1200 литров воздуха в минуту,

*R 2400 с воздушными насосами MR 2400 производительностью 2400 литров воздуха в минуту,

Установки приводились в действие как электрически, так и вручную. Забор свежего воздуха производился через горизонтальные отверстия в стенах на верхнем этаже (имевшие клапана закрывающие трубу в случае резкого броска давления от ударной волны взрыва), пропускался через фильтры и под напором по трубе подавался на каждый этаж. Отработанный воздух со всех этажей по обратной трубе вытеснялся на этаж, расположенный ниже заборного этажа и выбрасывался наружу через отверстия, снабженные обратными клапанами. Таким образом зараженный воздух, в том числе дым, угарный газ от пожаров, снаружи попасть в башню не мог. Отвод же отработанного воздуха с каждого этажа благодаря обратной трубе был равномерный. Т.е. на всех этажах люди получали одинаково чистый воздух.

Образно говоря, башня являлась огромным коллективным противогазом.

К роме того, башню можно было продувать большим напором воздуха без подключения фильтров, что обеспечивало быстрое вентилирование помещений после окончания использования. Через считанные минуты башня вновь была готова принимать людей.

роме того, башню можно было продувать большим напором воздуха без подключения фильтров, что обеспечивало быстрое вентилирование помещений после окончания использования. Через считанные минуты башня вновь была готова принимать людей.

Никакого отопления в башне изначально не предусматривалось. Однако, морозная зима 1939/40г. показала, что даже при работе в нижнем этаже 4-киловаттного электрокамина на верхних этажах при не включенной системе вентиляции температура была ниже нуля ( -6 — -8 градусов). Это делало невозможным пребывание в башне людей в случае использования башни в зимнее время, поскольку при работающей вентиляции температура в башне оказалась бы равна температуре снаружи. Для того, чтобы избежать размораживания водопровода, всю зиму 39/40 башни пришлось держать без воды в трубах, что тоже препятствовало нормальной эксплуатации башни.

Фирма Дрёгер в марте 1940 предложила устанавливать в вентиляционную систему электрокалориферы для подогревания поступающего воздуха. Они же могли обеспечивать более скорую просушку вновь построенной башни. Расчеты показали, что башне №1 для нормального функционирования в холодную зиму требуется 12 электрокалориферов общей мощностью 12 квт. В средних условиях можно было обойтись 6 калориферами.

Сведений о проектном оснащении башни телефонной связью у автора не имеется. Осмотр некоторых из сохранившихся однозначного ответа тоже не дает. В некоторых башнях обнаружены следы, указывающие на то, что в них размещались телефонные коммутаторы, телеграфные аппараты, радиостанции. Очевидно это оборудование устанавливалось уже пользователями в зависимости от потребностей.

Сведений о проектном оснащении башни телефонной связью у автора не имеется. Осмотр некоторых из сохранившихся однозначного ответа тоже не дает. В некоторых башнях обнаружены следы, указывающие на то, что в них размещались телефонные коммутаторы, телеграфные аппараты, радиостанции. Очевидно это оборудование устанавливалось уже пользователями в зависимости от потребностей.

Также нет точных сведений о том, могли ли эти башни соединяться подземными переходами наружу или в другие здания. Судя по чертежам — нет.

Однако, в башне на дверях были установлены громкоговорители, соединенные с городским Центром ПВО, позволявшие оповещать людей, находящихся в башне, о воздушной обстановке, о возникших разрушениях в городе и порядке дальнейших действий.

Сами двери для этой и других башен могли изготавливаться из стали или особо высокопрочного железобетона от фирм Mauser из Кёльна, Marcus Metallbau из Берлина, Hazet-Werkstatten из Берлина и Peltz-Geldschrank-Werke из Дюсельдорфа

По проекту башня должна была в целях маскировки окрашиваться под цвет окружающей обстановки и обсаживаться деревьями. Однако, повсеместно это не выполнялось. Известно буквально два-три случая, когда башни имели маскировочную окраску, да и то это были башни для Вермахта.

От автора. Башни-бомбоубежища едва ли могли быть персональными целями для авиации союзников. Во-первых, это не ключевая цель, поражение которой приводит к серьезным для Германии последствиям. Союзники знали, что эти башни просто бомбоубежища для населения или рабочих заводов.

Во-вторых, больше половины налетов союзнической авиации выполнялось ночью, когда даже с использованием осветительных бомб отыскать с высоты 9-10 тыс. метров среди городских строений объект диаметром около 10 метров просто нереально.

В-третьих, бомбардировщики общим числом 400-800 машин летят плотным строем и ни у кого из них нет возможности маневрировать и точно заходить на свою персональную цель.

В-четвертых, точность бомбометания с больших высот очень низкая. По немецким данным только 40% бомб союзников падали ближе 300 метров от точки прицеливания, еще 20% на удалении от 300 до 600 метров, и остальные 40% падали на расстоянии больше, чем 600 метров. Это днем при ясно различимой визуально цели!

Ночью же при прицеливании с помощью по радиолокатора только 2 бомбы из 1000 падали ближе 300 метров от цели.

Реально ли попасть бомбой по башне, даже если очень сильно хотеть? Попадание могло быть только случайным, когда одномоментно на город высыпается несколько тысяч бомб.

Да что там говорить о точности бомбометания по конкретной цели, если сама задача отыскать целый огромный город и вывести на него армаду бомбардировщиков решалась союзниками с большими потугами. Напомню лишь знаменитый налет союзников на Дрезден в ночь на 14 февраля 1945. Группа американских B17 в составе 60 машин потеряла в полете соседей, в результате чуток ошиблась и вместо Дрездена сбросила бомбы на Прагу. Посмотрите на карту и убедитесь, что между двумя этими городами порядка 125 километров.

Можно считать, что башни в гавани Дуйсбурга стали предсерийными образцами, которые позволили выявить все недостатки проекта и устранить их.

Можно считать, что башни в гавани Дуйсбурга стали предсерийными образцами, которые позволили выявить все недостатки проекта и устранить их.

Конкурент Винкеля Пауль Цомбек.

В том же 1938 году у Лео Винкеля появился конкурент, который попытался, используя недостатки и недоработки проекта Винкеля, потеснить его на рынке башен-бомбоубежищ. Им оказался инженер из Дюссельдорфа Пауль Цомбек (Paul Zombeck). Он предложил башни цилиндрической формы значительно большего диаметра, которые имели большую вместимость и больший комфорт при меньшем расходе бетона.

Возникла даже идея объединить в одном проекте достоинства обеих проектов. Однако Винкель усмотрел в этом нарушение его патентных прав и выиграл судебный процесс.

Вместе с тем, какое то количество башен Цомбека было построено в нескольких городах Германии. В частности, в Гамбурге, в Берлине, в Вильгельмсхафене.

Башни-бомбоубежища Винкеля строились в основном с 1939 по 1941 год. Известно о примерно 129 сооруженных башнях 16 различных проектов, которые однозначно идентифицируются как башни Винкеля. В том числе и довольно значительно отличавшихся по виду друг от друга. Из них около 85 находятся в северной, западной и юго-западных частях Германии. И еще было построено около 100 похожих башен полулегально различными мелкими фирмами, которые брали за образец башни Винкеля.

Башни Винкеля для Вермахта.

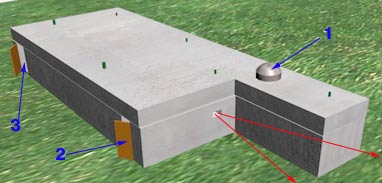

Вермахт проявил значительный интерес к башням Винкеля. Всего с 1939 года Вермахт заказал и построил для своих нужд 34 башни Винкеля. Из них 19 на территории, занимаемой штабом Главнокомандования Армии (OKH) в Вюнсдорфе/Цоссен.

От автора. Здесь какое то несоответствие с официальными данными и показаниями свидетелей. Они утверждают, что первые башни Винкеля в Вюнсдорфе начали строить еще в 1936 году. Можно предположить, что Главнокомандование Армии было больше обеспокоено безопасностью своих штабных сотрудников, нежели бюрократическими процессами согласований, утверждений в высших государственных инстанциях. И заказало башни, так сказать, подпольно, не сообщая о них наверх.

От автора. Здесь какое то несоответствие с официальными данными и показаниями свидетелей. Они утверждают, что первые башни Винкеля в Вюнсдорфе начали строить еще в 1936 году. Можно предположить, что Главнокомандование Армии было больше обеспокоено безопасностью своих штабных сотрудников, нежели бюрократическими процессами согласований, утверждений в высших государственных инстанциях. И заказало башни, так сказать, подпольно, не сообщая о них наверх.

Эту территорию в послевоенное время занимал штаб Группы Советских Войск в Германии. В период между 1947 и 1956 годами 11 башен Винкеля в Вюнсдорфе были разрушены. Двенадцатая башня в Вюнсдорфе была взорвана самими немцами 23 октября 1997г. Семь башен сохранилось.

И не стоит здесь вешать собак «на этих русских». Просто СССР в основном выполнял Потсдамские соглашения о демилитаризации Германии, сохраняя некоторые из них либо для своих нужд, либо для армии ГДР (четыре башни возле Потсдама). Точно также поступали и бывшие западные союзники. При этом в Западной Германии башен Винкеля сохранилось куда больше, нежели в Восточной.

Так что нам стоит твердо усвоить раз и навсегда : Любая западная держава может быть дружелюбна к нам только когда перед ними стоит альтернатива — либо союз с Россией, либо гибель. И ни единым днем дольше. Российские же трудности и проблемы интересуют их меньше, нежели трудности пингвинов в Антарктиде.

На снимке справа: Одна из башен Винкеля в жилой зоне военного городка Вюнсдорф в восьмидесятые годы.

Кстати, небольшой штрих, очень характеризующий привычку немцев к порядку и точности. Когда последнюю башню в 1997 готовили к взрыву, то внутри обнаружили деревянные скамьи для сидения, на которых сохранились номера мест. Т.е. каждый, кому было предписано укрываться в этой башне, должен был сидеть на строго определенном месте.

Кстати, небольшой штрих, очень характеризующий привычку немцев к порядку и точности. Когда последнюю башню в 1997 готовили к взрыву, то внутри обнаружили деревянные скамьи для сидения, на которых сохранились номера мест. Т.е. каждый, кому было предписано укрываться в этой башне, должен был сидеть на строго определенном месте.

Мы обычно смеемся над такой педантичностью. А ведь это сильный психологический прием, вселяющий в каждого уверенность в том, что твое место в убежище никто не займет, что начальством все учтено, все предусмотрено и все будет сделано самым правильным и наилучшим образом. Что нет оснований паниковать и о чем то беспокоиться. Ты только сам делай точно то, что тебе приказано. О всем остальном побеспокоятся другие. И столь же тщательно, как и ты.

Остальные из 34 башен для Вермахта:

*Четыре башни были построены возле армейских казарм в западно-германском городе Гиссене (Земля Гессен). Все четыре сохранились

*Четыре башни были построены возле армейских казарм в западно-германском городе Гиссене (Земля Гессен). Все четыре сохранились

На снимке справа: Башня Винкеля №4 возле Верденских казарм в Гиссене

*Одна башня на армейском ремонтном заводе в Санкт Венделе (Земля Саарланд). Сохранилась.

*Четыре башни в Вильдпарк-Вердер возле Потсдама для Главнокомандования Люфтвафе (Объект «Курфюрст»). Во времена ГДР эти четыре башни использовались Армией ГДР в военных целях.

*Три башни в Баруте на востоке Германии в Земле Бранденбург. (Не сохранились).

*Одна на военной верфи в Вильгельмсхафене (Взорвана)

* Одна для Люфтваффе на полигоне в Рехлине у озера Мюритцзее (Взорвана).

К настоящему времени из 34 башен Винкеля, построенных для Вермахта, сохранилось около семи.

Примечание. Тем самым становится ясно, что башни Винкеля не были абсолютными близнецами по конструкции и внешнему виду, как например, танки или самолеты одной марки. Всякий раз проектировщики исходили из конкретного предназначения той или иной башни, требований заказчика, его вкусов и пристрастий.

Кстати, многие башни Винкеля, построенные для гражданских заказчиков имеют на верхнем этаже смотровые щели (амбразуры), каких, как правило нет на башнях для Вермахта.

Конец примечания.

Башни Винкеля для Германских железных дорог.

Следующим после Вермахта крупным заказчиком башен Винкеля стало Управление государственных железных дорог (Reichsbahnamt). В изданной летом 1940г. Директиве по противовоздушной защите железных дорог указывалось, что башни Винкеля следует заказывать емкостью на 500 человек.

Однако, одна из первых башен, построенная на территории завода по ремонту железнодорожной техники в Кайзерслаутерне имела вместимость 600 человек, занимала площадь 128 кв. м, имела объем 1738 кубометров, внутреннюю полезную площадь 324 кв. м. При высоте 25 м, имела в основании диаметр 12,8 м и толщину стены (первый этаж) 2,3 м. Сооружение было оснащено двумя фильтрационными установками по 4 двойных фильтра производительностью 1,2 куб.м./мин.каждая.

В Ганновере для железнодорожного ведомства было построено три башни. Одна из них на главной товарной станции Ганновера Хайнхольц (Hainholz), вторая на территории депо и сортировки поездов (ныне это товарная станция Летя (Lehrte)) и третья на территории электроремонтного завода в Ляйнхаузене ( Leinhausen).

(Hainholz), вторая на территории депо и сортировки поездов (ныне это товарная станция Летя (Lehrte)) и третья на территории электроремонтного завода в Ляйнхаузене ( Leinhausen).

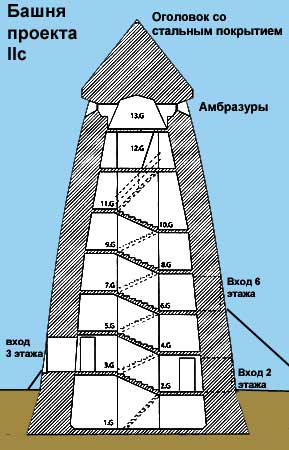

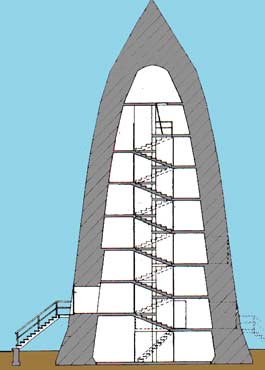

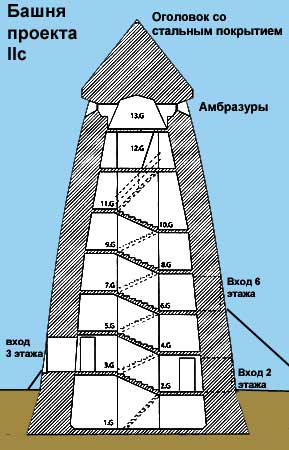

Две первых башни относились к проекту «II c» фирмы Брюггерманн.

Две первых башни относились к проекту «II c» фирмы Брюггерманн.

Вместимость обеих башен по 400 чел.

Высота 22,34 м, диаметр основания 17,60 м. Наружная стена толщиной 1,90 м.

Башня имеет 3 входа, расположенные под углом 110 градусов друг к другу на 2,3 и 6 этажах.

Всего 13 этажей, причем 12 этаж предназначен для фильтровентиляционного оборудования.

А 13 этаж это пожарный пост. Он имеет амбразуры для наблюдения за окружающей территорией.

От автора. Хотя имеются сведения, что некоторые башни Винкеля имеют следы попадания в них снарядов, однако эти следы имеются в башнях в восточной части Германии, принадлежавших Вермахту и которые амбразур не имеют. Башни в Ганновере таких следов не имеют. Кроме того, на 13 этаже не обнаруживается никаких креплений для оружия, хотя в целом в этих башнях отлично сохранилось все внутреннее оборудование. Это исключительно наблюдательные амбразуры.

Третья Ганноверская башня относится к проекту 1d и больше напоминает башни Цомбека.

Третья Ганноверская башня относится к проекту 1d и больше напоминает башни Цомбека.

Очевидно и Лео Винкель был не прочь что то позаимствовать у коллеги.

Особенностью этой башни был подвальный этаж с подземным запасным выходом, расположенным несколько в стороне от башни и который был закрыт стальной крышкой. Это представляется несколько странным, поскольку вероятность того, что будет засыпан именно этот выход больше, нежели выходов в стенах башни.

Впрочем, возможно, что башня могла бы использоваться как пункт управления при обороне города и требовалась возможность скрытного заполнения или эвакуации башни. Или же сказалась привычка архитектора этого проекта строить подземные убежища.

Все три башни в Ганновере к началу XXI века сохранились и находятся в отличном состоянии со всем своим внутренним оборудованием.

Одна из самых больших башен (№1) была построена для железнодорожников в Дармштадте. Ее вместимость составляла 530 чел. Высота 32метра, толщина стен у основания 3 метра, а наверху 1.3м. Диаметр башни у земли 12 метров. Башня имела 15 этажей и была заглублена на 5 метров.

Всего для железнодорожного ведомства было построено 17 башен Винкеля. Из них:

*Дармштадт — 3 башни (1 на вокзале, две на ремзаводе

Karl-Schenk-Ring. Все сохранились),

*Франкфурт на Майне 1 башня ( на товарной станции.

Сохранилась),

*Ганновер 3 башни (Lehrte, Leinhausen, Hainholz. Сохранились)

*Кайзерслаутерн 2 башни (обе на ремзаводе. Сохранились),

*Любек 1 башня (на вокзале направления Любек-Бюшнер.

Сохранилась),

*Людвигсхафен 3 башни (Не сохранились),

*Лимбург 1 башня (Не сохранилась),

*Кассель 1 башня (Сохранилась),

*Берлин 1 башня (Не сохранилась),

*Штутгарт 1 башня (сохранилась).

Из семнадцати башен на железных дорогах к настоящему времени таким образом сохранилось десять.

Рассматривая башни Винкеля, построенные для железнодорожников, трудно найти более чем две одинаковые башни. Очевидно, каждая башня приспосабливалась к конкретным условиям. Т.е. фактически, при владении патентом на этот тип бомбоубежищ фирма Leo Winkel & Co для каждой башни составляла отдельный проект.

Башни Винкеля для промышленных предприятий.

Кроме башен главных заказчиков (Вермахт и железнодорожное ведомство) известен еще ряд башен. В частности, порядка 29 башен было построено для нужд промышленных предприятий и 18, которые обычно считают башнями Винкеля, но в отношении которых нет убедительных документов. А в ряде случаев и не установлен точно владелец этих башен.

Для авиастроительного концерна Фокке-Вульф (Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH) в Бремене в 1940-41 годах было построено семь башен, из них две башни, получивших обозначения BW 2 и BW 3 вместимостью по 500 чел. в районе аэропорта на территории завода. Еще еще две башни вблизи завода на улице Хюнефельдштрассе (тоже по 500 мест каждая). И три башни вместимостью по 600 чел на территории завода Hastedter.

Для авиастроительного концерна Фокке-Вульф (Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH) в Бремене в 1940-41 годах было построено семь башен, из них две башни, получивших обозначения BW 2 и BW 3 вместимостью по 500 чел. в районе аэропорта на территории завода. Еще еще две башни вблизи завода на улице Хюнефельдштрассе (тоже по 500 мест каждая). И три башни вместимостью по 600 чел на территории завода Hastedter.

Позднее для Фокке-Вульф были построены еще две башни (в районах Osterdeich и Tannenkamp). Эти башни Фокке-Вульф сдавала в аренду фирме Боргвард, которая делила места между своими сотрудниками и сотрудниками фирмы Lloyd-Dynamo-Werke AG (150 мест).

От автора. «Война войной, а табачок врозь». Фирма Ллойд за эти 150 мест платила Боргварду 500 марок ежемесячно. В свою очередь Боргвард отдавал Фокке-Вульфу 2 тыс. марок за одну и 1500 марок за другую башню.

В Австрии была построена одна единственная башня Винкеля вместимостью 390 человек на заводе по производству алюминия в Рансхофене.

Источники информации по башням Винкеля только по этой башне приводят поэтажное размещение людей в башне. В общем то эти данные позволяют примерно ориентироваться в размещении людей и в других башнях.

Итак, 1 этаж технический, люди в нем не размещаются. 2-й этаж 59 чел., 3-й этаж 100 чел., 4- этаж 77 чел., 5 этаж 57 чел., 6-й этаж 47 чел, 7-й этаж 36 чел, 8-й этаж 8 чел. На последнем 9-м этаже располагался пост пожарного наблюдения ( 6 человек).

И пожалуй, это единственная из всех построенных башен Винкеля, которая не только сохранилась, но и используется сегодня. Правда, как складское здание.

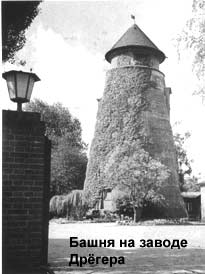

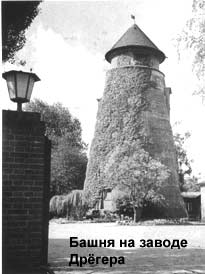

Летом 1940 г. владелец фирмы Дрёгер (Draegerwerk) в Любеке (та самая, что поставляла фильтровентиляционное оборудование для башен) Генрих Дрёгер заказал башню Винкеля для своего завода. Однако по его требованиям архитектор Эрнст Блюнк внес изменения в проект. Емкость башни 500 чел. (как по проекту «Башня 1с»), но толщина стен у основания не 2, а 1.6м., высота не 23, а 24 метра, верхняя часть иной формы и имеет щели для наблюдения, а также обшита железом.

Летом 1940 г. владелец фирмы Дрёгер (Draegerwerk) в Любеке (та самая, что поставляла фильтровентиляционное оборудование для башен) Генрих Дрёгер заказал башню Винкеля для своего завода. Однако по его требованиям архитектор Эрнст Блюнк внес изменения в проект. Емкость башни 500 чел. (как по проекту «Башня 1с»), но толщина стен у основания не 2, а 1.6м., высота не 23, а 24 метра, верхняя часть иной формы и имеет щели для наблюдения, а также обшита железом.

Генрих Дрёгер постарался придать башне эстетический вид с тем, чтобы она органически вписывалась в стиль окружающих зданий. Кроме того, по наружной стене шла лестница из скоб (как на заводских башнях), что давало возможность подниматься на башню снаружи. Крыша покрыта кровельным железом. За ее вид, отличающийся от стандарта, ее часто называли «Draeger-Turm» (Башня Дрёгера).

Можно сказать, что вид этой башни играл и маскировочную роль, поскольку она больше была похожа на старинную башню, нежели на бомбоубежище.

От автора. Есть такая разновидность маскировки, о которой гражданские люди, (полагающие, что вся маскировка заключается в набрасывании маскировочных сетей на сооружения) обычно не знают. Зато, военные инженеры часто применяют. Суть такой маскировки в том, что если объект скрыть невозможно, то ему можно придать вид вполне невинного сооружения. Скажем, баллистической ракете на стартовом столе легко придать вид католического костела. Это я к тому, что далеко не всегда, скажем, религиозные сооружения обстреливаются и разрушаются преднамеренно. Сложно определить, какая из воюющих сторон больше презрела конвенции о защите гражданских объектов. То ли та, которая разбомбила Кёльнский собор, то ли та, которая на его колокольне разместила пост воздушного наблюдения.

Насколько башня оказалась востребована в годы войны неизвестно. Любек только однажды в ночь с 28 на 29 марта 1942 подвергся налету 234 английских бомбардировщиков Веллингтон и Шорт Стирлинг, которые сбросили на город около 400 тонн бомб, в том числе 25 тысяч мелких зажигательных бомб.

Бомбы проложили «коридор» с юга на север около 300 м в ширину: от кафедрального собора Св. Николая до церкви Св. Петра и далее до ратуши и церкви Св. Марии. Завод Дрёгера в эту зону не попал вообще. Равно, как и судостроительный завод, где строились подводные лодки. Похоже, что англичане и не собирались сокрушать промышленную и военную мощь Германии. Это был чисто террористический налет, как и большинство всех остальных налетов английской авиации.

В послевоенный период фирма использовала башню как склад для мелких изделий, производимых на заводе. В 1971 году немцы ее взорвали.

Как уже сказано выше, для промышленных предприятий всего было построено 29 башен Винкеля различной вместимости. Из них:

*Семь башен для авиазавода Фокке-Вульф в Бремене. (Сохранилась только одна на ул. Хюнефельдштрассе),

*Две башни в гавани Дуйсбурга (Обе снесены).

*Одна башня на заводе фирмы Тиссен в Дуйсбурге (Сохранилась),

*Одна башня в Любеке для фирмы Дрёгер (Снесена),

*Одна башня в Любеке для Любекского машиностроительного завода (Сохранилась),

*Одна башня в Паё (Peine) на сталелитейном заводе фирмы Паё-Зальцгиттер (Сохранилась),

*Одна башня в Рансхофере в Австрии на заводе по производству алюминия (Сохранилась),

алюминия (Сохранилась),

*Одна башня в Костроп-Роксель для горнопромышленного общества Виктор (Снесена),

*Одна башня в Бурбахе близ Саарбрюкена для сталелитейного завода (Сохранилась),

*Одна башня в Нойкирхене (Саарланд) для сталелитейного завода (Сохранилась),

*Одна башня в Зигене для электростанции Зигерланд (Снесена),

*Одна башня в Трире для фирмы RBE-Gelaende (Снесена),

*Одна башня в Брауншвейге на автозаводе фирмы Бюссинг (Снесена),

*Одна башня в Гильзенкирхене на нефтеперерабатывающем заводе (Снесена),

*Одна башня на металургическом заводе в Липштадте (Снесена),

*Одна башня в Оберхаузене на металургиечком комбинате фирмы Gutehoffnungshuette (Снесена),

*Одна башня для фирмы Даймлер-Бенц (местонахождение и судьба не установлены),

*Одна башня для металургического комбината Шалькер-Верейн (местонахождение и судьба не установлены),

*Одна башня в Берлине для фирмы Флор-Отис (Снесена),

*Одна башня в Дюссельдорфе для фирмы Маннесманн АГ (Сохранилась),

*Одна башня в Мюльхайме для металургического комбината (Снесена).

О принадлежности и местонахождении одной башни точных сведений нет.

На снимке справа: Ю.Мартыненко перед башней Винкеля в Нойкирхене. Май 2012г.

Сомнительные башни-бомбоубежища.

Как уже сказано выше, немецкий исследователь М.Фёдровитц обнаружил несколько башен-бомбоубежищ, похожих на башни Винкеля, но в отношении которых не имеется подтверждающих документов. Либо наоборот, документы имеются, но самих башен отыскать не удалось. Таких сомнительных башен порядка 18:

*Башня Винкеля в Ноенграбен (Гамбург) — не обнаружена.

*Башня в депо Рейн (нет подтверждающих документов),

*Пять башен в Людвигсхафене (нет подтверждающих документов),

*Три башни в Штутгарте (нет подтверждающих документов),

*Башня Винкеля в Вильгельмсхафене — не обнаружена,

*Башня в Бреслау (нет подтверждающих документов),

*Башня Винкеля в Раум-Ниенбург — не обнаружена,

*Башня Винкеля в Дюссельдорфе — не обнаружена,

*Башня в Мюльхейме (нет подтверждающих документов),

*Башня Винкеля в Кёльне (нет подтверждающих документов).

Если исходить из данных М.Фёдровитца, то башен-бомбоубежищ, так или иначе относящихся к проектам Винкеля насчитывается 98. Однако, этот исследователь очень строг. Например, сайт «Liste der bisher bekannten Luftschutzturme der Bauart Winkel» перечисляет 129 башен Винкеля.

На снимке справа: Башня Винкеля в Кёльне.

К сожалению, сохранились далеко не все башни, на ряде сохранившихся башен табличек нет.

Так, Федровитц относит к сомнительным (очевидно по причине того, что в фирме не сохранилась на нее документов) сохранившуюся башню в Кёльне, расположенную на улице Neusser Landstrasse. Однако, в одном из сайтов приводятся данные о том, что лицензия на строительство башни была получена 17 апреля 1940 года, само строительство было закончено в июле 1940. Башня имеет 8 этажей, вмещает максимально до 628 человек при стандартной вместимости 518 чел. Высота 29 метров, диаметр в основании 14.6м., диаметр фундаментной плиты 18.6м. Толщина стены от 2.7м. у основания до 1.1 м. в верхнем этаже. Башня имеет четыре входа на разных этажах, облицована кирпичом, а купол пластинками негорючего сланца.

Вообще то, к башням, сооружаемым по проектам Винкеля, предъявлялось требование — вмуровывать в стенку возле входа металлическую табличку с выдавленной надписью, указывающую на то, что это башня проекта Винкеля, и название фирмы, построившей башню.

Вообще то, к башням, сооружаемым по проектам Винкеля, предъявлялось требование — вмуровывать в стенку возле входа металлическую табличку с выдавленной надписью, указывающую на то, что это башня проекта Винкеля, и название фирмы, построившей башню.

На снимке слева: Табличка у входа в башню в Нойкирхене. На ней указано, что это башня ПВО фирмы Лео Винкель и Ко., построена по лицензии фирмой Фр.Брюггерманн в Гамборне.

Очевидно, что подобные башни также строились полулегально, а то и вовсе нелегально (т.е. без оплаты лицензии фирме- правообладательнице патента). Поэтому установить точно сколько и где было построено башен Винкеля, невозможно.

Прекращение строительства башен Винкеля.

В июле 1941 министерство авиации, отвечавшее среди прочего и за строительство бомбоубежищ на территории Германии, приостановило дальнейшее строительство башен Винкеля, усмотрев в действиях фирмы «Leo Winkel & Co» стремление к монополизации рынка, а также серьезные отклонения в конструкции башен от государственных стандартов. Так, министерство авиации заявило, что последние проекты башен Винкеля предусматривают создание лежачих мест и разделение внутреннего объема башни на отдельные помещения, что вдвое уменьшает вместимость башни. Кроме того, расход бетона на каждого укрываемого превышает норматив в полтора-два раза.

Однако представляется, что это были поводы, а не действительные причины. Можно полагать, что прекращение строительства башен было связано с быстро нараставшими нехватками стройматериалов, рабочей силы, оборудования, и со сменой приоритетов.

От автора. Как раз в конце 1940 башни Винкеля стали заказывать различные предприятия. Можно предположить, что руководство этих фирм намеревалось использовать башни для укрытия высших сотрудников, создавая для них возможный комфорт (места для отдыха в отдельных помещениях). А Винкель шел навстречу желаниям заказчиков, что в условиях нараставшего дефицита стройматериалов, и прежде всего цемента (одна башня на 500 чел. требовала 1800 куб.м. бетона) было неприемлемо.

От автора. Как раз в конце 1940 башни Винкеля стали заказывать различные предприятия. Можно предположить, что руководство этих фирм намеревалось использовать башни для укрытия высших сотрудников, создавая для них возможный комфорт (места для отдыха в отдельных помещениях). А Винкель шел навстречу желаниям заказчиков, что в условиях нараставшего дефицита стройматериалов, и прежде всего цемента (одна башня на 500 чел. требовала 1800 куб.м. бетона) было неприемлемо.

Сведений о сколько нибудь значительном строительстве башен-бомбоубежищ проекта Винкеля в период 1942-45 годов автору отыскать не удалось. Вероятно только достраивали ранее начатые или по наличию стройматериалов фирмы заказывали для своих сотрудников башни небольшой вместимости. К тому же, приоритет стал отдаваться строительству так называемых зенитных башен (Flakturm), которые одновременно служили платформами для тяжелых и легких зенитных орудий, и могли укрывать до 16 тыс. человек. (В.Ю.Г. — Зенитные башни я описал подробно в серии статей на сайте «Сапер» в разделе фортификации ).

Сведений об использовании башен-бомбоубежищ во время войны в распоряжении авторов нет. Однако, если принять во внимание, что за годы войны союзническая авиация разрушила около 50 немецких городов (один только Бремен более 30 раз с мая 1940 по март 1945 подвергался массированным налетам англичан), то легко можно сделать вывод, что башни Винкеля без дела не стояли. И насколько мы смогли выяснить, ни одна из башен разрушена бомбами не была.

Заключение.

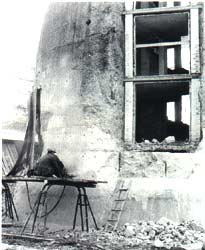

После окончания войны башни Винкеля в рамках демилитаризации Германии должны были быть снесены. Однако союзники, занятые более насущными проблемами, обратили внимание на башни ПВО только в конце 1948 года. При этом задачи ликвидации башен возлагалась на местные власти и администрацию предприятий и организаций (во всяком случае расходы по сносу), которым принадлежали эти сооружения. Стоимость же сноса одной башни доходила до 51 тыс. марок. При этом, большие разрушения в Германии в ходе войны создали дефицит помещений. В частности, остро не хватало складских площадей. В ряде случаев, в частности, в Зигене, немецким властям и администрациям предприятий удавалось уговорить оккупационные власти демилитаризовать эти башни без их разрушения, а лишь за счет проделывания в стенах оконных и дверных проемов (от 19 до 29 окон в башне). Считалось, что после такой переделки использовать башню в качестве бомбоубежища становиться невозможно.

После окончания войны башни Винкеля в рамках демилитаризации Германии должны были быть снесены. Однако союзники, занятые более насущными проблемами, обратили внимание на башни ПВО только в конце 1948 года. При этом задачи ликвидации башен возлагалась на местные власти и администрацию предприятий и организаций (во всяком случае расходы по сносу), которым принадлежали эти сооружения. Стоимость же сноса одной башни доходила до 51 тыс. марок. При этом, большие разрушения в Германии в ходе войны создали дефицит помещений. В частности, остро не хватало складских площадей. В ряде случаев, в частности, в Зигене, немецким властям и администрациям предприятий удавалось уговорить оккупационные власти демилитаризовать эти башни без их разрушения, а лишь за счет проделывания в стенах оконных и дверных проемов (от 19 до 29 окон в башне). Считалось, что после такой переделки использовать башню в качестве бомбоубежища становиться невозможно.

От автора. Создается впечатление, что «обжегшись на горячем молоке, союзники дули на холодную воду». Ведь башни Винкеля это укрытия для гражданского населения (нонкомбатантов — говоря языком Гаагской конвенции). Можно сказать, гуманитарные здания. Никоим образом они не могли быть использованы для военных целей ни в годы Второй Мировой, ни в потенциальных войнах будущего.

В восточной Германии на территории бывшего штаба Главнокомандования Армии (OKH) из имевшихся там 19 башен, 11 были взорваны советскими оккупационными властями между 1947 и 1956 годами, одну башню  взорвали в 97 году немецкие власти. Осталось семь. Одну решено сохранить как памятник технического искусства, в двух башнях размещены выставки, у трех башен входы замурованы, а стены оплетены тросами для вьющихся растений.

взорвали в 97 году немецкие власти. Осталось семь. Одну решено сохранить как памятник технического искусства, в двух башнях размещены выставки, у трех башен входы замурованы, а стены оплетены тросами для вьющихся растений.

Ряд исследователей полагают, что всего в Германии было построено около 500-600 надземных бомбоубежищ различных типов, из них около 200 башен-бомбоубежищ проектов Лео Винкеля и Пауля Цомбека. Менее распространенными сооружениями были башни других конструкторов. Так, фирмой Dyckerhoff & Widmann было построено несколько башен-бомбоубежищ проекта Дителя («Bauart Dietel»), из которых сохранились по меньшей мере две (в Хайльбронне и Дармштадте).

Эти башни отличала грибообразная верхняя часть башни, амбразуры не только под крышей, но и в нижнем этаже, а также возможность разместить на плоской верхушке крыши 20-мм. зенитку.

Возможно, что за башни ПВО кое-где принимают водонапорные или силосные башни, а также в их число включают и построенные частным образом небольшие убежища похожего внешнего вида и даже совсем мелкие (на 1-2 человека) боевые сооружения.

Особая благодарность моему соавтору Ю.Мартыненко, обеспечившего нам поездку в Нойкирхен, снабдившего меня уникальной литературой по германской армии начала XX века, и пояснившего наиболее трудные в переводе термины и выражения.

Июнь 2012г.

Источники и литература:

1. M. Foedrowitz. Die Luftshutztuerme der Bauart Winkel in Deutschland 1936 bis heute. Waffen-Arsenal Band175. Podzun-Pallas-Verlag GmbH. Woelfersheim-Bestadt.1998.

2.Руководство по войсковым фортификационным сооружениям. Военное изд-во МО СССР. Москва 1962г.

3. Сайт «Wilipedia» (en.wikipedia.org)

4.Д.Ирвинг. Разрушение Дрездена. Центрполиграф. Москва. 2005г.

5.Д.Э.Кауфман, Г.У.Кауфман. Фортификация Втор Мир. войны 1939-1945. III Рейх. Эксмо. Москва. 2006г.

6. Руководство по подрывным работам. Военное издательство. Москва. 1969г.

7.Сайт «UNTERTAGE-UEBERTAGE» (www.untertage-ubertage.de).

8 Сайт «Ruhig bleiben!» (www.bunker-whv.de).

9.Сайт «Википедия» (ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17_Flying_Fortress).

10.Сайт «Liste der bisher bekannten Luftschutzturme der Bauart Winkel» ((www.bunker-whv.de/winkelkmz).

В положении низко пригнувшись, а также во время передвижения пригнувшись или «крадучись» в изготовке к бою держать оружие несколько впереди себя и ниже.

В положении низко пригнувшись, а также во время передвижения пригнувшись или «крадучись» в изготовке к бою держать оружие несколько впереди себя и ниже.

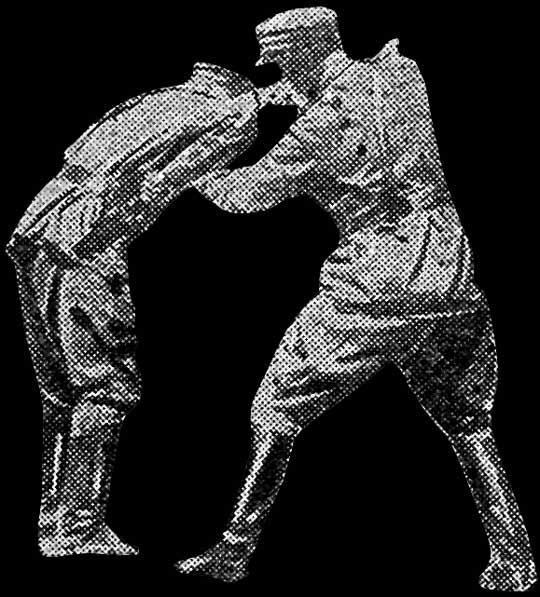

Удар магазином винтовки или автомата наносится коротким, быстрым и сильным движением обеих рук от себя вперед в лицо или шею противника (рис. 92).

Удар магазином винтовки или автомата наносится коротким, быстрым и сильным движением обеих рук от себя вперед в лицо или шею противника (рис. 92).

Удар затылком приклада сверху наносится из положений пригнувшись, сидя и лёжа из укрытия или из-за укрытия. Для удара прикладом размахнуться и с полной силой движением обеих рук ударить прикладом по голове или лицу противника (рис. 96).

Удар затылком приклада сверху наносится из положений пригнувшись, сидя и лёжа из укрытия или из-за укрытия. Для удара прикладом размахнуться и с полной силой движением обеих рук ударить прикладом по голове или лицу противника (рис. 96).

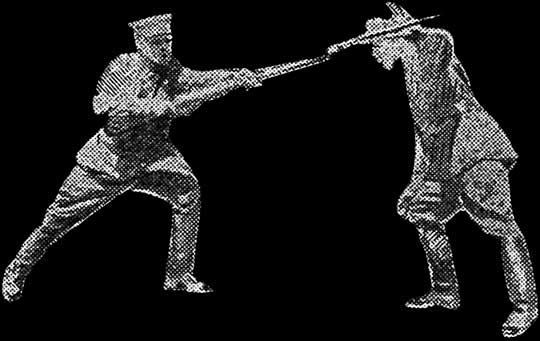

Выбивание оружия у противника производится ударом ствола своей винтовки по оружию противника вправо или влево сильным коротким движением обеих рук (рис. 98), и также посредством удара прикладом, стволом своей винтовки или автомата по оружию или по рукам противника (рис. 99).

Выбивание оружия у противника производится ударом ствола своей винтовки по оружию противника вправо или влево сильным коротким движением обеих рук (рис. 98), и также посредством удара прикладом, стволом своей винтовки или автомата по оружию или по рукам противника (рис. 99).

Умение разведчика использовать в рукопашной схватке лопату, гранату, палку, камень нередко может обеспечить разведчику успех в борьбе с противником.

Умение разведчика использовать в рукопашной схватке лопату, гранату, палку, камень нередко может обеспечить разведчику успех в борьбе с противником.

Во всех случаях нападения на вооруженного противника для захвата его в плен необходимо:

Во всех случаях нападения на вооруженного противника для захвата его в плен необходимо:

Разведчик должен уметь не только нападать на противника, но и зашищаться от внезапного нападения с его стороны, применяя при этом оружие или действуя без него, в зависимости от обстоятельств. При внезапном нападении противника во всех случаях подать установленный сигнал голосом и действовать, стремясь освободиться от захвата, а затем самому уничтожить или захватить противника.

Разведчик должен уметь не только нападать на противника, но и зашищаться от внезапного нападения с его стороны, применяя при этом оружие или действуя без него, в зависимости от обстоятельств. При внезапном нападении противника во всех случаях подать установленный сигнал голосом и действовать, стремясь освободиться от захвата, а затем самому уничтожить или захватить противника.

Связывание рук спереди производится двумя способами: когда руки сложены ладонями внутрь и когда руки сложены ладонями наружу.

Связывание рук спереди производится двумя способами: когда руки сложены ладонями внутрь и когда руки сложены ладонями наружу.

Связывание рук пленному сзади закладыванием рук назад или ладонями наружу применяется в условиях, когда противник при захвате оказывал сопротивление или пытался бежать, и во всех случаях, когда этого требует обстановка. В этих случаях затыкать рот тряпкой или вставлять деревянный кляп.

Связывание рук пленному сзади закладыванием рук назад или ладонями наружу применяется в условиях, когда противник при захвате оказывал сопротивление или пытался бежать, и во всех случаях, когда этого требует обстановка. В этих случаях затыкать рот тряпкой или вставлять деревянный кляп. Связывание рук и ног пленному спереди применяется тогда когда разведчику приходится выполнять дополительные задания и сразу приступить к его эвакуации нельзя.

Связывание рук и ног пленному спереди применяется тогда когда разведчику приходится выполнять дополительные задания и сразу приступить к его эвакуации нельзя. Связывание рук и ног пленного, когда он лежит и животе, применяется для того, чтобы привязать его к чему-либо. Связывание производится в положении лежа — связать руки, заложив их за спину, сильно согнуть колени и концами веревки связать и затянуть ноги (рис 132)

Связывание рук и ног пленного, когда он лежит и животе, применяется для того, чтобы привязать его к чему-либо. Связывание производится в положении лежа — связать руки, заложив их за спину, сильно согнуть колени и концами веревки связать и затянуть ноги (рис 132)

В тех случаях, когда пленного связывают, после связывания его нужно быстро вытащить из укрытия. Если действуют два бойца, то первый боец ставит связанного и приподнимает его, а второй вытаскивает за воротник (рис. 134); если действуют три бойца, то двое приподнимают пленного и передают его третьему.

В тех случаях, когда пленного связывают, после связывания его нужно быстро вытащить из укрытия. Если действуют два бойца, то первый боец ставит связанного и приподнимает его, а второй вытаскивает за воротник (рис. 134); если действуют три бойца, то двое приподнимают пленного и передают его третьему. Доставка пленного волоком или движенне разведчика в рост. Разведчик двигается пригнувшись и тянет за собой связанного пленного, привязанного к плащ-палатке, шинели самого плечного или к двум хворостинам и т. п. (рис. 137).

Доставка пленного волоком или движенне разведчика в рост. Разведчик двигается пригнувшись и тянет за собой связанного пленного, привязанного к плащ-палатке, шинели самого плечного или к двум хворостинам и т. п. (рис. 137).

Доставка пленного переноской на носилках или на палке. Носилки изготовляются из двух жердей и плащ-палатки, а также из рубах или веревок. Пленный переносится в связанном виде. Переноска на палке производится при отсутствии других подручных материалов

Доставка пленного переноской на носилках или на палке. Носилки изготовляются из двух жердей и плащ-палатки, а также из рубах или веревок. Пленный переносится в связанном виде. Переноска на палке производится при отсутствии других подручных материалов

Обучение бойцов захватам оружия противника, выбиванию оружия, отбивам и следующим за ними ударам стволом, прикладом, а также тычкам и уколам проводить на чучелах, у которых стоят бойцы с тренировочными палками, держа палку в изготовке к бою (рис. 148). Пример действий; приближаясь к чучелу, боец захватывает тренировочную палку влево и наносит удар прикладом сбоку или стволом слева по чучелу или захватывает вправо и делает укол (тычок стволом) в плетенку чучела; он может также наносить сильный удар по палке стволом своего оружия и поразить чучело.

Обучение бойцов захватам оружия противника, выбиванию оружия, отбивам и следующим за ними ударам стволом, прикладом, а также тычкам и уколам проводить на чучелах, у которых стоят бойцы с тренировочными палками, держа палку в изготовке к бою (рис. 148). Пример действий; приближаясь к чучелу, боец захватывает тренировочную палку влево и наносит удар прикладом сбоку или стволом слева по чучелу или захватывает вправо и делает укол (тычок стволом) в плетенку чучела; он может также наносить сильный удар по палке стволом своего оружия и поразить чучело. Основным методом проведения занятий по бою на палках с мягким наконечником является показ приема, краткое объяснение того, как он применяется в бою, и дача задания бойцам на выполнение приёма или действия самостоятельно в парах, где один нападает, а второй защищается. При этом вначале бойцы повторяют приём 3-5 раз медленно, а затем ведут бой на данный прием. Детализирование техники приёмов производить во время коротких пауз между боем и в ходе боя, тогда же исправлять и ошибки бойца.

Основным методом проведения занятий по бою на палках с мягким наконечником является показ приема, краткое объяснение того, как он применяется в бою, и дача задания бойцам на выполнение приёма или действия самостоятельно в парах, где один нападает, а второй защищается. При этом вначале бойцы повторяют приём 3-5 раз медленно, а затем ведут бой на данный прием. Детализирование техники приёмов производить во время коротких пауз между боем и в ходе боя, тогда же исправлять и ошибки бойца. При изучении приемов боя строить бойцов в две шеренги один против другого на интервалах 2-3 шагов и на дистанцию при выполнения приемов на месте 3-4 шагов (рис. 149); в движении располагать бойцов на расстоянии от 10 до 50 шагов друг от друга. В тренировке бойцы действуют небольшими группами на местности по указанию командира (рис. 150). После объяснения приема и дачи задания командир подает общую команду: «НАЧИНАЙ» или «ВПЕРЕД«. При необходимости прервать занятие для того, чтобы сделать замечание или окончить отработку приемов или боя, командир подаст команду: «СТОЙ». Во время отработки приемов и боя командир проверяет каждую пару бойцов, указывая, в чем заключаются ошибки бойцов и как их исправить.

При изучении приемов боя строить бойцов в две шеренги один против другого на интервалах 2-3 шагов и на дистанцию при выполнения приемов на месте 3-4 шагов (рис. 149); в движении располагать бойцов на расстоянии от 10 до 50 шагов друг от друга. В тренировке бойцы действуют небольшими группами на местности по указанию командира (рис. 150). После объяснения приема и дачи задания командир подает общую команду: «НАЧИНАЙ» или «ВПЕРЕД«. При необходимости прервать занятие для того, чтобы сделать замечание или окончить отработку приемов или боя, командир подаст команду: «СТОЙ». Во время отработки приемов и боя командир проверяет каждую пару бойцов, указывая, в чем заключаются ошибки бойцов и как их исправить.

Среди иных немецких загадок обнаружились в ряде городов Германии и многометровые, построенные из прочного фортификационного бетона башни, напоминающие сегодня баллистические ракеты, готовые к старту.

Среди иных немецких загадок обнаружились в ряде городов Германии и многометровые, построенные из прочного фортификационного бетона башни, напоминающие сегодня баллистические ракеты, готовые к старту. Винкеля (LS-Turms von Leo Winkel).

Винкеля (LS-Turms von Leo Winkel). На фотоснимке слева: Винтовая деревянная межэтажная лестница башни проекта 1934г., идущая вдоль стены.

На фотоснимке слева: Винтовая деревянная межэтажная лестница башни проекта 1934г., идущая вдоль стены. К сожалению, это лишь расчеты. Какой в действительности была стойкость башен Винкеля к бомбам остается неизвестным. Нам не удалось добыть сведений о результатах реальных падений бомб вблизи башен Винкеля, за исключением единственного случая.

К сожалению, это лишь расчеты. Какой в действительности была стойкость башен Винкеля к бомбам остается неизвестным. Нам не удалось добыть сведений о результатах реальных падений бомб вблизи башен Винкеля, за исключением единственного случая. На фрагменте карты Дуйсбурга плана города показано расположение башен.

На фрагменте карты Дуйсбурга плана города показано расположение башен. В 1938 году Винкель патентует новый проект башни-бомбоубежища (патент №702711 от 22 февраля 1938г.).

В 1938 году Винкель патентует новый проект башни-бомбоубежища (патент №702711 от 22 февраля 1938г.). Причем входы располагались с поворотом на 120 градусов относительно друг друга. Таким образом заполнение башни было возможно в три непересекающихся потока людей с трех разных направлений.

Причем входы располагались с поворотом на 120 градусов относительно друг друга. Таким образом заполнение башни было возможно в три непересекающихся потока людей с трех разных направлений. Фильтровентиляционное оборудование фирмы Дрёгер (Draegerwerk) из Любека устанавливалось на самом верхнем этаже. Однако, использовались и установки фирмы Auer.

Фильтровентиляционное оборудование фирмы Дрёгер (Draegerwerk) из Любека устанавливалось на самом верхнем этаже. Однако, использовались и установки фирмы Auer. роме того, башню можно было продувать большим напором воздуха без подключения фильтров, что обеспечивало быстрое вентилирование помещений после окончания использования. Через считанные минуты башня вновь была готова принимать людей.

роме того, башню можно было продувать большим напором воздуха без подключения фильтров, что обеспечивало быстрое вентилирование помещений после окончания использования. Через считанные минуты башня вновь была готова принимать людей. Сведений о проектном оснащении башни телефонной связью у автора не имеется. Осмотр некоторых из сохранившихся однозначного ответа тоже не дает. В некоторых башнях обнаружены следы, указывающие на то, что в них размещались телефонные коммутаторы, телеграфные аппараты, радиостанции. Очевидно это оборудование устанавливалось уже пользователями в зависимости от потребностей.

Сведений о проектном оснащении башни телефонной связью у автора не имеется. Осмотр некоторых из сохранившихся однозначного ответа тоже не дает. В некоторых башнях обнаружены следы, указывающие на то, что в них размещались телефонные коммутаторы, телеграфные аппараты, радиостанции. Очевидно это оборудование устанавливалось уже пользователями в зависимости от потребностей. Можно считать, что башни в гавани Дуйсбурга стали предсерийными образцами, которые позволили выявить все недостатки проекта и устранить их.

Можно считать, что башни в гавани Дуйсбурга стали предсерийными образцами, которые позволили выявить все недостатки проекта и устранить их. От автора. Здесь какое то несоответствие с официальными данными и показаниями свидетелей. Они утверждают, что первые башни Винкеля в Вюнсдорфе начали строить еще в 1936 году. Можно предположить, что Главнокомандование Армии было больше обеспокоено безопасностью своих штабных сотрудников, нежели бюрократическими процессами согласований, утверждений в высших государственных инстанциях. И заказало башни, так сказать, подпольно, не сообщая о них наверх.

От автора. Здесь какое то несоответствие с официальными данными и показаниями свидетелей. Они утверждают, что первые башни Винкеля в Вюнсдорфе начали строить еще в 1936 году. Можно предположить, что Главнокомандование Армии было больше обеспокоено безопасностью своих штабных сотрудников, нежели бюрократическими процессами согласований, утверждений в высших государственных инстанциях. И заказало башни, так сказать, подпольно, не сообщая о них наверх. Кстати, небольшой штрих, очень характеризующий привычку немцев к порядку и точности. Когда последнюю башню в 1997 готовили к взрыву, то внутри обнаружили деревянные скамьи для сидения, на которых сохранились номера мест. Т.е. каждый, кому было предписано укрываться в этой башне, должен был сидеть на строго определенном месте.

Кстати, небольшой штрих, очень характеризующий привычку немцев к порядку и точности. Когда последнюю башню в 1997 готовили к взрыву, то внутри обнаружили деревянные скамьи для сидения, на которых сохранились номера мест. Т.е. каждый, кому было предписано укрываться в этой башне, должен был сидеть на строго определенном месте. *Четыре башни были построены возле армейских казарм в западно-германском городе Гиссене (Земля Гессен). Все четыре сохранились

*Четыре башни были построены возле армейских казарм в западно-германском городе Гиссене (Земля Гессен). Все четыре сохранились (Hainholz), вторая на территории депо и сортировки поездов (ныне это товарная станция Летя (Lehrte)) и третья на территории электроремонтного завода в Ляйнхаузене ( Leinhausen).

(Hainholz), вторая на территории депо и сортировки поездов (ныне это товарная станция Летя (Lehrte)) и третья на территории электроремонтного завода в Ляйнхаузене ( Leinhausen). Две первых башни относились к проекту «II c» фирмы Брюггерманн.

Две первых башни относились к проекту «II c» фирмы Брюггерманн. Третья Ганноверская башня относится к проекту 1d и больше напоминает башни Цомбека.

Третья Ганноверская башня относится к проекту 1d и больше напоминает башни Цомбека.

Для авиастроительного концерна Фокке-Вульф (Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH) в Бремене в 1940-41 годах было построено семь башен, из них две башни, получивших обозначения BW 2 и BW 3 вместимостью по 500 чел. в районе аэропорта на территории завода. Еще еще две башни вблизи завода на улице Хюнефельдштрассе (тоже по 500 мест каждая). И три башни вместимостью по 600 чел на территории завода Hastedter.

Для авиастроительного концерна Фокке-Вульф (Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH) в Бремене в 1940-41 годах было построено семь башен, из них две башни, получивших обозначения BW 2 и BW 3 вместимостью по 500 чел. в районе аэропорта на территории завода. Еще еще две башни вблизи завода на улице Хюнефельдштрассе (тоже по 500 мест каждая). И три башни вместимостью по 600 чел на территории завода Hastedter. Летом 1940 г. владелец фирмы Дрёгер (Draegerwerk) в Любеке (та самая, что поставляла фильтровентиляционное оборудование для башен) Генрих Дрёгер заказал башню Винкеля для своего завода. Однако по его требованиям архитектор Эрнст Блюнк внес изменения в проект. Емкость башни 500 чел. (как по проекту «Башня 1с»), но толщина стен у основания не 2, а 1.6м., высота не 23, а 24 метра, верхняя часть иной формы и имеет щели для наблюдения, а также обшита железом.

Летом 1940 г. владелец фирмы Дрёгер (Draegerwerk) в Любеке (та самая, что поставляла фильтровентиляционное оборудование для башен) Генрих Дрёгер заказал башню Винкеля для своего завода. Однако по его требованиям архитектор Эрнст Блюнк внес изменения в проект. Емкость башни 500 чел. (как по проекту «Башня 1с»), но толщина стен у основания не 2, а 1.6м., высота не 23, а 24 метра, верхняя часть иной формы и имеет щели для наблюдения, а также обшита железом. алюминия (Сохранилась),

алюминия (Сохранилась),

Вообще то, к башням, сооружаемым по проектам Винкеля, предъявлялось требование — вмуровывать в стенку возле входа металлическую табличку с выдавленной надписью, указывающую на то, что это башня проекта Винкеля, и название фирмы, построившей башню.