Н.Н. Симкин Ближний бой

Введение

Современная война чрезвычайно богата различными неожиданностями. Коварству и хитрости врага мы должны противопоставить еще большую хитрость, а также отвагу и уменье в совершенстве владеть всеми видами оружия. Смерть, в том числе и «тихая», должна подстерегать врага на каждом шагу.

В боевой обстановке, когда необходимо действовать бесшумно, когда огнестрельное оружие неисправно или отсутствует, нож в руках смелого воина является грозным средством нападения и самозащиты, при условии с владения техникой его применения в сочетании с приемами вольной борьбы.

Материал, изложенный в книге, является частью военно-прикладного раздела вольной борьбы. Он разработан на основании экспериментальных работ в Институте физической культуры и практических занятий в специальных формированиях Красной Армии и НКВД, с учетом опыта Отечественной войны.

Не случайно во главу угла книги положено описание техники владения ножом. Бесчисленные подвиги бойцов и командиров Красной Армии, морской пехоты, десантников, партизан и чекистов доказали, что использование ножа и подсобных средств — бросков, удушений, болевых приемов и различных ударов — является необходимым условием для успешного выполнения ряда специальных заданий командования на фронтах войны и в тылу врага.

Учитывая это, данная книга имеет своей целью:

1) помочь инструкторам в деле физической подготовки специальных формирований Красной Армии и НКВД;

2) дать бойцам, командирам и партизанам необходимые технические навыки ведения ближнего боя;

3) положить начало повседневной спортивной работе по вольной борьбе среди детей и подростков и тем самым способствовать подготовке из них с ранних лет грозных защитников Социалистической Родины.

Глава I Техника ударов ножом

Боевые стойки. Хватки ножа

В зависимости от характера выполняемого задания, природных условий, рельефа местности и непосредственно боевой обстановки могут быть различные исходные положения для нанесения врагу ударов ножом, как то:

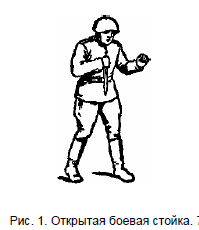

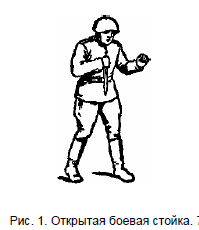

1. Открытая боевая стойка (рис. 1).

2. Стоя, прижавшись боком к дереву (вечером или ночью).

3. Пригнувшись (в посеве или в траве).

4. Стоя на одном колене (в кустарнике).

5. Лежа на земле или на снегу, в маскировочном халате, с ножом в рукаве или в зубах.

Хватка ножа может быть: 1) лезвием в сторону большого пальца; 2) в сторону мизинца и 3) лезвием вперед в одну линию с предплечьем, рукояткой вдоль ладони.

Нож, зажатый в руке, может быть повернут острием: 1) вверх, 2) вниз и 3) прямо по направлению к противнику.

Исходное положение (стойка) должно обеспечить наибольшее удобство для нападения и самозащиты, а также свободное и быстрое передвижение в любом направлении.

Чтобы принять открытую боевую стойку, надо сделать шаг вперед левой ногой, правую ступню повернуть вправо примерно под углом 45° к левой; при этом пятку правой ноги слегка приподнять так, чтобы вес тела находился на левой ступне и на правом носке. Обе ноги слегка согнуть в коленях. Корпус повернуть левым боком вперед, подбородок немного опустить, левую руку выдвинуть вперед, немного согнув ее в локтевом суставе, пальцы раскрыты, ладонь книзу. Такое положение левой руки при необходимости дает возможность быстро перейти от защиты лица и туловища к захватам и ударам по противнику.

Нож, повернутый острием вверх, вниз или прямо, захватывается кистью, согнутой в локте правой руки, которая располагается около тела несколько ниже правой половины груди. При любой хватке ножа острый конец его направляется несколько от себя.

В процессе обучения исходное положение (боевая стойка) принимается по команде «к бою готовьсь!»

Для более удобного нанесения удара в узких, неудобных для широких движений местах, изготовка к бою может быть направлена вперед или назад; эти положения выполняются по команде «изготовку вперед (назад) — переменить!»

В случае ранения правой руки или для более удобного ведения боя в данной обстановке нож может быть перехвачен из правой руки в левую. При обучении этот прием исполняется по команде «нож перехвати!»

Для быстрой перемены направления удара кисть руки вместе с ножом вращается в нужном направлении, благодаря чему острие, описывая полукруг, изменяет положение. При обучении этот прием исполняется по команде «нож острием вверх (вниз или вперед) — поверни!»

Для отдыха занимающимся подается команда «вольно!», по которой нужно выпрямить ноги, руки опустить вниз, стоять без напряжения.

Передвижения

Боевая обстановка диктует обычно выбор способов передвижения с ножом. Для бесшумного и неожиданного нападения передвижение лучше начинать с переползания по-пластунски, на получетвереньках, бегом пригнувшись, с последующим прыжком для нанесения удара или сразу — прыжком из засады в момент наибольшего приближения противника.

При столкновении с противником лицом к лицу, атаки и защиты удаются лучше и выполняются легче, если наносящий удар находится в движении. Удар становится сильнее, а перемещение затрудняет противнику попадание; при этом одновременно с перемещением должна находиться в движении и вооруженная рука, так как это действует на психику противника.

Для передвижения вперед из боевой стойки левая нога выдвигается вперед примерно на 15 см, и затем к ней сейчас же подтягивается правая до восстановления прежнего расстояния между ногами.

Для передвижения назад правая нога отодвигается назад приблизительно на 15 см, а за ней следует и левая.

Для передвижения в сторону вначале отставляется ближайшая к стороне движения нога (на 15 см), а затем за ней следует и другая.

Прыжок вперед из положения лежа начинается сгибанием сперва одной, потом другой ноги вперед, благодаря чему колени приближаются к груди. Вслед за этим левая нога выносится вперед, руки ставятся в упор, а вес тела передается на оставшуюся сзади правую ногу. Прыжок вперед выполняется за счет толчка правой ноги вместе с выдвижением корпуса вперед; при этом левая нога выносится вперед до положения открытой боевой стойки.

В процессе обучения передвижения исполняются по команде: «шаг вперед!», «двойной шаг вперед!» (назад, вправо, влево) из различных исходных положений.

Удары ножом

Удары ножом могут быть одиночные и серийные, следующие в определенном порядке один за другим. Решающий удар ножом состоит из целого ряда строго координированных движений: толчка ноги, посылающего туловище вперед, резкого движения туловища вперед, согласованного с поворотом его в области таза в соответствующую сторону, и резкого движения плеча и руки по направлению удара. При этом движения руки могут быть различными, в зависимости от направления удара. Удар должен быть метким (точно попадать в намеченную цель) и резким (быстрым и сильным). При направлении удара нож может быть обращен острием кверху, книзу или прямо.

Исходным положением, наиболее удобным для нанесения большинства ударов, является открытая боевая стойка.

Основных ударов ножом пять: 1) удар сверху, 2) слева, 3) снизу, 4) справа, 5) прямой удар.

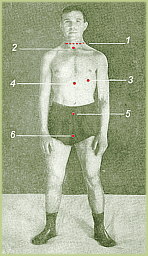

Наиболее чувствительными к удару ножом местами человеческого тела являются:

а) область лица, главным образом глаза;

б) область шеи (сонная артерия — с той и другой стороны — и горло);

в) область сердца (левое подреберье);

г) область солнечного сплетения;

д) область живота;

е) промежность;

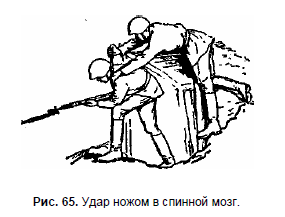

ж) для удара сзади — небольшая площадь между нижним окончанием черепа сзади и первым шейным позвонком (спинной мозг);

з) область сердца — в нижнем окончании левой лопатки.

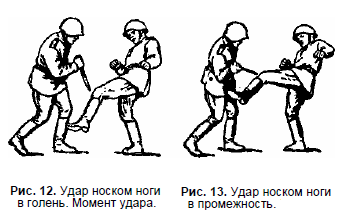

Чувствительные места, перечисленные в пунктах «в», «г», «д» и «е», а также голень, коленные суставы спереди, сбоку и сзади служат целью также и для ударов ногами.

Удар сверху

Нож— в правой руке, хватка— лезвием в сторону мизинца; острый конец обращен книзу. Для нанесения удара рука, согнутая в локтевом суставе примерно под прямым углом, коротким замахом поднимается вверх назад так, .чтобы конец рукоятки ножа был на одном уровне с правым ухом наносящего удар. Острие ножа направлено на противника (рис. 3). В дальнейшем правое плечо и правый бок быстро выдвигаются вперед, делая поворот в сторону нанесения удара.

Вес тела должен быть максимально вложен в удар. Для этого делается толчок правой ногой, вес тела переносится на левую; пятка правой ноги в момент удара еще больше отрывается от земли. При правильно выполненном ударе движение начинается от правой ноги и завершается в лучезапястном суставе слегка разгибающейся правой руки, проходя по всему телу. Это возможно лишь при отсутствии ненужных напряжений неработающих мышечных групп. Удар заканчивается резким, как бы акцентирующим движением руки в момент соприкосновения ножа с целью.

При нанесении удара левая рука опускается вниз для предохранения от возможного удара со стороны противника ногой в промежность или в живот.

Лучшей целью для удара ножом сверху является область шеи (сонная артерия с той и другой стороны и сзади), область лица — главным образом глаза. Удары в глаза имеют особо важное значение в зимнее время, когда тело более защищено теплой одеждой. Удары в глаза, ввиду малой площади поражения, должны наноситься сериями за счет небольших сгибов и разгибов руки в разных направлениях и плоскостях.

Другим весьма чувствительным местом для нанесения удара сверху и сзади является небольшая площадь между нижней границей черепа и первым шейным позвонком (т.е. верхний участок спинного мозга); нанесение этого удара должно заканчиваться поворотами ножа вправо и влево для того, чтобы усилить эффективность удара.

При обучении удар сверху исполняется по команде «сверху — бей!»

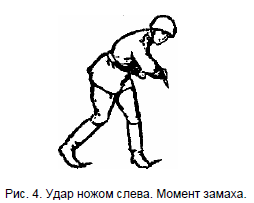

Удар слева в шею

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к мизинцу, острый конец обращен книзу. Для нанесения удара слева направо делается замах ножом слева от головы (наносящего удар); при этом носок правой ноги разворачивается вовнутрь, вес тела передается на левую ногу, правое плечо и бок выдвигаются вперед и разворачиваются влево, локтевой сустав, согнутый под прямым углом, находится на уровне подбородка, режущая плоскость ножа параллельна земле и находится в одной плоскости с кистью руки, держащей нож. Голова повернута в сторону противника.

Быстрота и сила удара достигаются за счет ненапряженного поворота носка правой ноги, корпуса и плеча в правую сторону и кругообразного движения слегка разгибающейся правой руки в том же направлении. Удар направляется в шею со стороны затылка и должен быть рассчитан на перерез сонной артерии и, после погружения ножа, должен быть продолжен полу-круговым движением от нижнего края затылка до подбородка противника. Левая рука опускается вниз для предохранения от возможного удара ноги противника в промежность.

При обучении прием выполняется по команде «слева в шею — бей!»

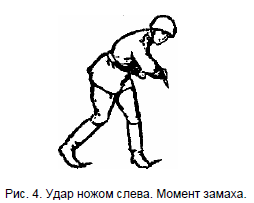

Удар слева в корпус

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к мизинцу. Острый конец обращен книзу. Для нанесения удара правая рука, согнутая в локте под прямым углом, отводится вниз так, чтобы локтевой сгиб руки, наносящей удар, находился на уровне правого соска, а рукоятка ножа — на уровне левого бедра. Острие ножа направлено в сторону удара. Вес тела слегка переносится на левую сторону. Носок правой ноги разворачивается вовнутрь, правое плечо и корпус повернуты влево и немного наклонены назад (рис. 4). В наносимый удар должен быть вложен вес тела, что достигается поворотом носка правой ноги кнаружи вместе с началом движения и затем разворотом корпуса и правого плеча вправо вверх одновременно с разгибом руки, держащей нож.

Лучшей целью для нанесения этого удара является область сердца, солнечное сплетение, живот и промежность. Удар слева в корпус может быть выполнен с дальней дистанции с выпадом правой или левой ногой. После нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвратиться в боевую стойку.

При обучении удар исполняется по команде «слева в корпус — бей!» или «слева с выпадом — бей!»

Удар снизу в корпус

Нож — в правой руке, хватка — лезвием к большому пальцу. Острый конец обращен кверху. Для нанесения удара снизу рука, согнутая в локтевом суставе примерно под прямым углом, коротким замахом разгибается назад, так чтобы предплечье находилось рядом с правым боком, а рукоятка ножа — на линии правого бедра (наносящего удар) (рис. 5). При выполнении удар начинается с выпрямления обеих ног и с толчка правой ноги, что придает удару большую силу.

Область правого тазобедренного сустава посылается вперед, наклоненное немного вперед туловище выпрямляется резким и быстрым движением. Плечо ударяющей руки выносится вперед и вверх, причем локоть скользит по правому бедру.

Лучшие цели для нанесения этого удара: область сердца (левое подреберье), живот и промежность. Удар, направленный в живот или промежность, заканчивается вспарывающим движением. Удар снизу может быть выполнен с дальней дистанции с выпадом левой или правой ногой. После нанесения удара с выпадом необходимо быстро вернуться в боевую стойку.

При обучении удар исполняется по команде «снизу — бей!» или «снизу с выпадом — бей!»

Удар справа в шею

Нож — в правой руке. Хватка — лезвием к большому пальцу. Острие обращено кверху. Для нанесения удара справа в шею правая рука, согнутая в локте под прямым углом, поднимается вверх и отводится назад. Плоскость лезвия ножа параллельна земле. Левое плечо выдвигается вперед, а правое отводится назад (рис. 6).

При нанесении удара вес тела переносится на левую ногу, носок правой ноги слегка поворачивается вовнутрь, таз поворачивается влево, правый тазобедренный сустав выдвигается вперед. Туловище и правое плечо резко поворачиваются вперед и немного влево. Левое плечо отводится назад. Эти движения, совпадая с ударом, чрезвычайно усиливают его действие.

В момент нанесения удара нож, описывая полукруг, попадает в шею с задней ее стороны и должен быть рассчитан на перерез сонной артерии; при этом, после погружения, нож продолжает движение по кругу от нижнего края затылка до подбородка противника. Левая рука опускается вниз для предохранения от возможного нанесения противником удара ногой в промежность.

При обучении прием исполняется по команде «вправо в шею — бей!».

Удар справа в корпус

Удар справа в корпус наносится так же, как и удар в шею, но направляется он несколько снизу в область сердца (левое подреберье). Для усиления удара правая нога может быть выставлена в момент удара вперед на линию левой ноги, с носком, повернутым немного внутрь. Удар справа в корпус может быть выполнен с дальней дистанции с выпадом левой или правой ногой. После нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвратиться в боевую стойку.

При обучении удар исполняется по команде «справа в корпус — бей!» или «справа с выпадом в корпус — бей!»

Прямой удар в лицо или в корпус

Нож — в правой руке. Хватка — в одну линию с кистью и предплечьем. Острие направлено вперед. Режущая поверхность ножа параллельна земле, рукоятка ножа концом упирается в нижний край ладони, три пальца, начиная со среднего, обхватывают рукоятку с правой ее стороны, большой палец — с левой, а указательный лежит на плоскости ножа и служит для точного направления удара. Рука, согнутая в локтевом.суставе под прямым углом, повернута ладонью вниз или вверх и находится около правой половины груди (рис. 7).

При нанесении удара вес тела переносится на левую ногу, носок правой ноги разворачивается немного внутрь, бедро, корпус и правое плечо подаются вперед.

Левое плечо отводится назад, рука, держащая нож, распрямляется в сторону нанесения удара.

Наибольший эффект дает этот удар при нанесении его в область глаз, переднюю поверхность шеи, область сердца, живота и солнечного сплетения. Прямой удар в корпус может быть нанесен с дальней дистанции с выпадом левой или правой ногой. Для усиления удара правая нога может быть вынесена на линию левой. После нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвратиться в боевую стойку.

При обучении удар исполняется по команде «прямым (в лицо, шею, корпус) — бей!»

Удар в корпус справа вверх

Нож — в опущенной правой руке, хватка — лезвием к мизинцу. Острый конец и режущая поверхность ножа повернуты вверх и спрятаны за предплечьем ударяющей руки. Для нанесения удара острие ножа посылается вперед, а предплечье поворачивается влево, и удар наносится вывернутой рукой прямо вперед (рис. 8).

При нанесении удара носок правой ноги поворачивается немного вовнутрь. Вес тела частично передается на левую ногу. Правое бедро, бок и плечо посылаются вперед, рука с ножом резким движением посылается вперед вверх. Удар наносится неожиданно.

Лучшей целью для этого удара является область солнечного сплетения, сердца, живота и промежности. Удар может быть нанесен с дальней дистанции с выпадом левой или правой ногой. После нанесения удара с выпадом необходимо быстро возвратиться в боевую стойку.

При обучении удар исполняется по команде «справа вверх в корпус — бей!»

Комбинации ударов ножом

После изучения отдельных одиночных ударов и тренировки в них на «неподвижном чучеле», «подвесном чучеле» и «лапе», необходимо перейти к освоению комбинаций ударов ножом, начиная с двойного. Удары в комбинациях должны выполняться легко, непринужденно, следовать очень быстро один за другим. При чередовании ударов большое значение имеет мягкая работа корпуса в различных направлениях и плоскостях.

Обычной ошибкой при выполнении комбинаций является вкладывание слишком большой силы в первый удар, что нарушает быстроту, а вместе и эффективность всей комбинации. С другой стороны, не следует первый удар наносить слишком легко, так как результат комбинации слагается из действия двух ударов. И даже если первый удар рассматривать как средство для открытия дороги второму, то все же он должен быть достаточно сильным, а второй наносится с еще большей силой.

Примеры простейших комбинаций: 1) удар слева в шею и в корпус (то же — в обратном порядке); 2) удар справа в шею и в корпус (то же — в обратном порядке); 3) удар сверху в лицо, шею и слева в корпус (то же — в обратном порядке) и т.д.

К комбинированным ударам относятся также сочетания ударов рукой, ногами и ножом.

Примеры: 1) удар указательным и средним пальцами левой руки в глаза и удар сверху ножом в корпус; 2) удар левой ногой в промежность и удар ножом сверху в шею и корпус; 3) удар правой ногой в голень и удар ножом слева в шею.

К числу виртуозных комбинаций относятся серийные удары по кругу: справа, хваткой — лезвием к мизинцу — в лицо сверху, в шею слева, в корпус слева, перехват ножа лезвием к большому пальцу острым концом вверх и удары снизу в корпус, справа в корпус, справа в шею. Удары сериями могут наноситься с перехватом ножа в левую руку. К числу комбинационных ударов относятся и повторные атаки в корпус противника с выпадом при отклонении или уходе его после первой атаки.

Методические указания к разучиванию ударов ножом и к тренировке в них

Методика разучивания ударов ножом складывается из повторного показа преподавателем приема в быстром и медленном темпе, объяснения техники его выполнения и значения в боевой обстановке.

Процесс обучения начинается в одношереножном строю, последовательно: на месте, из «боевой стойки», с шагом вперед, с двумя шагами вперед, с боковыми шагами, с прыжками и с бега. При этом особое внимание должно быть обращено на бесшумное передвижение занимающихся.

В дальнейшем прием выполняется из самых различных положений: лежа, стоя на одном колене, пригнувшись с последующим вскакиванием и прыжком.

Подаваемые команды должны комбинироваться между собой в самых неожиданных сочетаниях, например: «ложись!», «по-пластунски— вперед!», «вскочить!», «сверху — бей!» и т.д.

Команды к исполнению должны подаваться не только голосом, но и сигналами: свистком, взмахом руки, флажком и пр. При этом преподаватель должен заранее объяснить занимающимся содержание комбинаций и передвижений, например, по первому свистку занимающиеся ложатся, по второму — переползают до заранее условленного места, после этого действуют самостоятельно, выполняя тот или иной удар или комбинацию.

После усвоения занимающимися общего профиля удара из различных положений он должен быть отработан на неподвижном или качающемся подвижном чучеле. Сзади чучела должна быть укреплена лоза для отработки режущих ударов (рис. 9). Последовательность отработки ударов на чучелах та же, что при изучении их в одношереножном строю.

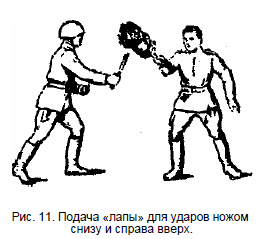

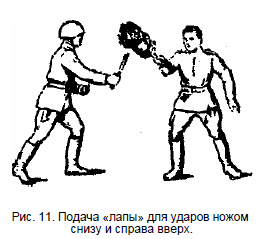

После усвоения всех ударов и некоторой комплексной тренировки в них, начинается отработка отдельных ударов, изучение и тренировка комбинаций в разомкнутом двухшереножном строю на «лапах» по команде или сигналу преподавателя. Дав самостоятельное задание занимающимся, преподаватель может заняться индивидуальными уроками владения ножом. Для этой цели он использует «лапу» (рис. 10 и 11).

В конце занятий занимающимся должно быть предложено провести бой с воображаемым противником («бой с тенью») в течение 2—3 минут с применением разученных ударов и комбинаций, в сочетании их с передвижениями в различных направлениях и плоскостях.

Глава II Удары ногами, руками, головою, броски, болевые приемы и удушения в сочетании с ударами ножом

Прежде чем перейти к разучиванию защит, захватов, контрприемов против ударов ножом и к тренировке в них, необходимо остановиться на изучении ударов ногой, руками, головою, приемов бросания, удушения, болевых приемов.

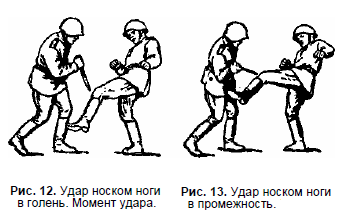

Удары ногой

Удары могут быть нанесены как правой, так и левой ногой. Техника этих ударов складывается из следующих элементов: перемещение веса на одну из ног, короткий замах назад другой (с тем, чтобы носок ударяющей ноги оторвался от земли, а пятка была направлена вверх) и следующее за этим быстрое и сильное выбрасывание распрямляемой в сторону нанесения удара. Все движение последовательно проходит в прямом направлении, начинаясь в бедре, переходит на голень и кончается в голеностопном суставе.

Удары ногой рассчитаны на сильные болевые ощущения, повреждения и переломы суставов противника. При нанесении ударов ногой в солнечное сплетение, в живот и в промежность может быть вызвано шоковое состояние противника и даже его смерть.

Удары ногой могут быть нанесены:

1) носком— в голень (рис. 12);

2) носком — в промежность (рис. 13);

3) коленом — в промежность (рис. 14);

4) ступней сверху вниз в коленный сустав спереди, сбоку или сзади (последний наносится при нападении сзади и приводит к падению противника) (рис. 15);

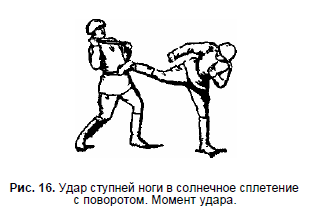

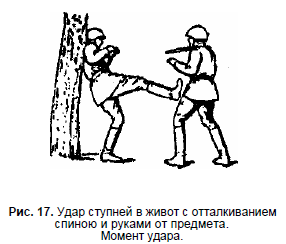

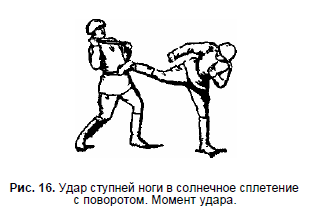

5) ступней в солнечное сплетение, в живот или в промежность.

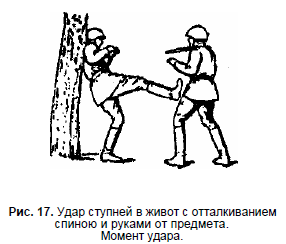

Удары ступней применяются часто и дают большой эффект при отталкивании спиной от какого-нибудь предмета: забора, стены, дерева и пр. (рис. 16 и 17).

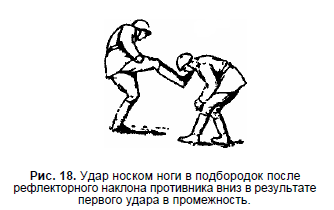

Комбинации ударов ногами основаны на использовании эффекта, вызванного предыдущими одиночными, а лучше всего — серийными ударами.

Примеры комбинаций:

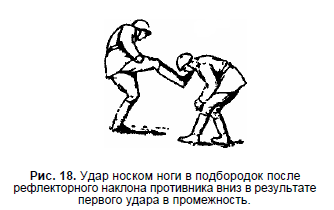

1) удар носком в голень, промежность и (в ответ на рефлекторный наклон противника вниз) удар носком в челюсть или ступней в лицо (рис. 18);

2) удар носком в промежность и встречный удар коленом в лицо, с одновременным толчком захваченной со стороны затылка головы противника навстречу удару коленом (рис. 19).

Разучивание ударов ногой и тренировка в них складываются из следующих элементов:

1) показ приема преподавателем в быстром и мед ленном темпе, объяснение техники, назначения удара и его действия;

2) разучивание его в одношереножном строю из раз личных положений (с места, с шага, с двойного шага, с боковых шагов, с прыжков из различных положений и с бега);

3) разучивание ударов на мешках и матах, подвешенных кверху.

Исполнение занимающимися приема происходит по команде «снизу носком — бей!», «сверху ступней — бей!» и т.д.

После изучения отдельных ударов, в одношереножном строю и на мешках проводится отработка ударов и тренировка в комбинациях их в разомкнутом двухшереножном строю на «лапах». Дав самостоятельное задание занимающимся, преподаватель сам проводит индивидуальные занятия на удары ногой, используя для этой цели «лапу» (рис. 20). В конце занятий занимающиеся должны провести «бой с тенью» в течение 2—3 мин.

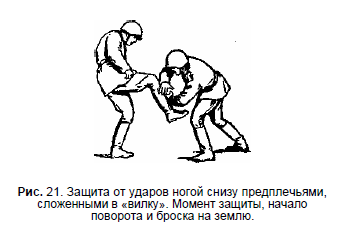

Защита от ударов ногой и контрприем

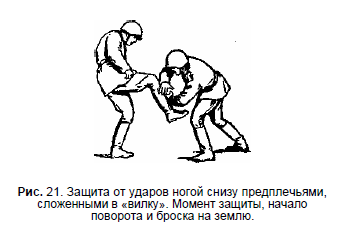

Кроме различных уходов от удара ногой назад и в стороны, существует защита предплечьями, сложенными в «вилку» (рис. 21, 22).

Одновременно с защитой «вилкой» нижняя часть корпуса защищающегося должна подаваться назад, а передняя вместе с руками — вперед. После проведения защиты надо захватить ударяющую ногу противника так, чтобы левая рука, повернутая ладонью вверх, захватила его икроножную мышцу изнутри и снизу, а правая рука — подколенный сгиб снаружи и сверху.

Сбрасывание противника на землю проводится резким скручиванием вправо захваченной указанным способом ноги с одновременным выпрямлением ног и посылом корпуса вперед.

Нога противника пропускается слева от защищающегося с нажимом на нее сверху вплоть до момента падения противника на землю лицом или затылком вниз (при ударе левой ногой).

Прием может быть закончен выворачиванием ступни, ударами ногами в почки, промежность или лицо, а также и ударами ножом.

Удары руками

Кроме ударов, применяемых в английском боксе, в боевой обстановке могут быть использованы следующие удары:

1) двумя пальцами в глаза;

2) раскрытой ладонью в челюсть снизу;

3) кулаком в промежность снизу;

4) локтем в челюсть;

5) ребром ладони в горло и шею;

6) двумя руками в уши.

Последний удар рассчитан на повреждение барабанных перепонок путем создания разницы давления воздуха в ушах. Результатом такого удара в уши является сильное кровотечение из горла, носа и ушей. Техника его складывается из одновременного удара в уши правой и левой руками, ладони которых сложены в виде «лодочки». Это дает возможность использовать дополнительное количество воздуха для создания повышенного давления в ушах.

Защита от ударов в уши состоит из подставки предплечий с той и другой стороны.

Удары головой

Удары головой могут быть нанесены лобной или затылочной частью ее. При нанесении этих ударов должен быть использован вес собственного тела с дополнительным подтягиванием противника руками навстречу удару. Наибольший эффект удары головою дают при нанесении их в область лица, челюсти, подбородка и солнечного сплетения.

Защита от ударов головой состоит из подставки предплечий и уходов назад и в стороны.

Броски (приемы вольной борьбы)

Очень большое значение в ближнем бою имеют броски противника на землю. Резкий бросок противника на твердый грунт может в некоторых случаях привести к смерти его или потере сознания при ударе головой о твердые предметы. К тому же бросивший, находясь на ногах или лежа сверху и имея при этом физическое и моральное преимущество над противником, может подчинить его своей воле, применяя рычаги и выворачивания суставов, или закончить борьбу удушением, ударами ногой, руками или ножом.

Для успешного проведения броска необходимо знать технику его, проводить с максимальной быстротой и силой, используя для этого момент наиболее неустойчивого положения противника.

Задняя подножка

Противник стоит, выставив правую или левую ногу. Выполняющий прием захватывает левой рукой за одежду под локтем правой руки противника (или за оружие между его рук), а правой рукой — за одежду на левом плече (за оружие или за шею противника) (рис. 23). Одновременно он делает шаг левой ногой влево вперед, так чтобы его пятка была примерно на одной линии с серединой ступни выставленной ноги противника, а носок повернут немного наружу. Затем он, перенеся вес тела на посланную вперед ногу, делает правой ногой (слегка согнутой) небольшой замах вперед, наклоняя корпус вперед и немного влево (рис. 24).

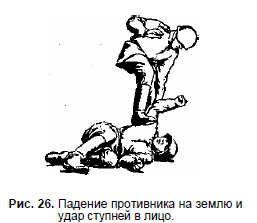

Сбрасывание противника на землю (рис. 25) происходит за счет подбивающего движения — удара правой ногой в подколенный сгиб одной или обеих ног противника. Одновременно с подбивом ногой корпус и руки делают резкий рывок противника вниз и несколько влево до момента соприкосновения его с землей.

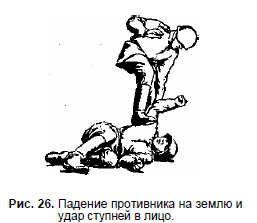

Бросок задней подножкой может быть проведен в сочетании с ударами пальцами правой руки в глаза или раскрытой ладонью этой же руки в подбородок снизу. В боевой обстановке прием заканчивается ударами по противнику в область живота, (рис. 26), промежности или лица.

При исполнении приема в другую сторону все описанные движения выполняются в той же последовательности, но с другой стороны (по типу зеркального изображения).

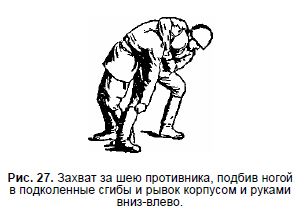

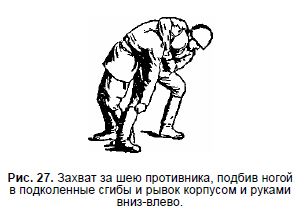

Подножка с захватом шеи противника сзади

Бесшумно подойдя сзади, выполняющий прием захватывает шею противника, сдавливая ее между плечом и предплечьем правой руки и помогая левой рукой путем захвата ею своего правого предплечья (рис. 27). Одновременно нападающий делает поворот на левой ноге спиной к противнику, натаскивая и прогибая его спиной на себя. При повороте вес тела должен быть перенесен на немного согнутую левую ногу, правая нога выносится вперед, делая замах.

Сбрасывание противника на землю происходит за счет подбивающего движения правой ноги назад в подколенные сгибы ног противника и рывка корпусом и руками вниз влево с тем, чтобы голова противника ударилась о землю.

Для большей эффективности прием сопровождается намеренным падением исполняющего прием рядом с противником и отчасти на него (чтобы весом своего тела усилить эффективность падения). После сбрасывания противника на землю нападающий должен быстро подняться на ноги и, если нужно, закончить бой ударами ноги.

При захвате левой рукой за шею прием выполняется в обратную сторону.

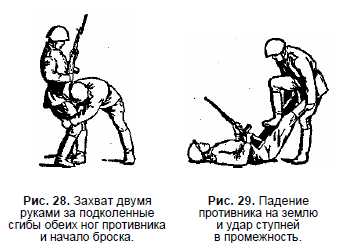

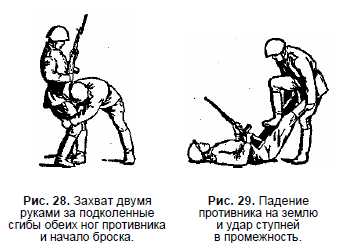

Бросок с захватом обеих ног спереди

Противник стоит, выставив вперед правую или левую ногу. Нападающий захватывает сначала оружие или руки противника, затем, быстро наклонившись вперед, перехватывает двумя руками за подколенные сгибы обеих ног противника снаружи (рис. 28). Сбрасывание на землю происходит за счет рывка на себя ног противника с одновременным толчком плечам вперед или с ударом головой в солнечное сплетение (рис. 29).

В боевой обстановке прием заканчивается захватом оружия и ударами по противнику ногами.

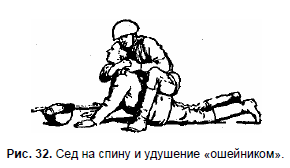

Бросок с захватом обеих ног сзади

Бесшумно подойдя сзади, нападающий быстро.наклоняется и захватывает двумя руками за колени обеих ног противника снаружи. При этом корпус повернут боком к противнику и наклонен вперед так, чтобы плечо касалось задней поверхности бедер противника (рис. 30).

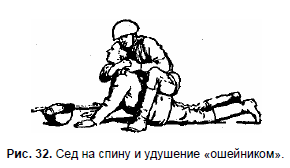

Сбрасывание противника на землю происходит за счет рывка на себя ног противника с одновременным толчком вперед плечом в его ягодицы или с ударом головой в область почек (рис. 31).

В момент падения противника на землю нападающий вскакивает ему на спину и заканчивает прием серией ударов ножом в шею, в область спинного мозга, ударами двумя руками в уши или удушением (рис. 32).

Бросок назад

Бесшумно подойдя сзади, нападающий захватывает противника двумя руками за рот (см. рис. 15).

Сбрасывание противника на землю происходит за счет удара ступней сверху вниз в подколенный сгиб одной из ног противника с одновременным рывком руками головы противника на себя (запрокидывая ее назад). Прием заканчивается ударами ногами или ножом в момент прогиба или падения противника назад.

Методические указания к разучиванию бросков и к тренировке в них

Обучение приемам бросания складывается из повторенного несколько раз показа преподавателем приема (в быстром и медленном темпе), из объяснения техники и значения приема в боевой обстановке.

Процесс обучения начинается с разбивки занимающихся по парам. Пары подбираются с учетом приблизительного равенства физических данных, в частности — веса, физической силы, роста и т.п. Пары располагаются на месте занятий (небольшая площадка, покрытая травой, мягкий грунт или маты при занятиях в зале) так, чтобы направление бросков шло в одну сторону.

Перед непосредственным разучиванием приемов занимающиеся должны научиться мягко падать назад (сгруппировываясь и прижимая подбородок к груди) или на кисти вперед, амортизируя свое падение сгибом рук в локтевом суставе.

При разучивании падения с винтовкой вперед захват за винтовку разжимается так, чтобы пальцы не были прижаты к земле.

Для лучшего усвоения прием раскладывается на составные части и разучивается по элементам.

Это разложение приема на элементы должно быть таковым, чтобы не нарушалась общая схема приема. Так, например, разучивание приема «задняя подножка» по элементам проходит в следующей последовательности и с применением преподавателем команд:

«захват противника левой рукой за одежду под локтем правой руки — раз!», «выставление вперед левой ноги и захват правой рукой за одежду на груди — два!», «перенос веса тела на левую ногу и замах правой ногой — три!», «аккуратно и медленно свалить противника на землю — четыре!»

После усвоения занимающимися приема по элементам он может выполняться по команде «прием делай — раз, два, три, четыре!»

После этого прием исполняется слитно, в более быстром темпе, по команде «прием делай — раз!»

Для того, чтобы отработать изученные приемы, необходимо проводить 2—3 минутные вольные схватки с заданием для занимающихся сбросить своего партнера на землю любым из изученных приемов.

Болевые приемы

Общие замечания

Проведение болевых приемов основано: а) на применении «рычагов»; б) на выкручиваниях сочленений конечностей противника сверх анатомически возможных пределов; в) на прямом давлении на чувствительные места тела противника. «Рычагами» называются болевые приемы, основанные на использовании костных рычагов конечностей противника путем приложения силы нападающего к незакрепленному в суставе плечу рычага в направлении против естественного сгиба данного сустава. Наиболее чувствительными местами для болевого воздействия являются суставы, суставные сумки, сухожилия, связки суставов и сами мышцы там, где нервы проходят близко около поверхности или кости.

Успешное проведение болевого приема зависит от умения захватить конечность противника так, чтобы ее сопротивление было изолировано от сопротивления всего тела (чтобы сопротивление могло быть оказано только этой, изолированной конечностью, в то время как нападающий использует одновременно силу своих рук, корпуса и даже ног). В проведении приема должен быть применен закон рычага, причем точка опоры должна находиться под чувствительным местом, а точки приложения действующих сил — по обеим сторонам рычага.

Рациональное использование рычага должно исходить из следующих необходимых требований:

1. Выигрывать в силе: а) путем использования более длинного, плеча рычага; б) путем увеличения давления точки опоры на подвергающуюся воздействию конечность; в) путем расположения своего тела так, чтобы выполняющий прием мог сосредоточить всю силу своих рук и ног против одной руки или ноги противника.

2. Причинять наибольшее болевое ощущение путем приложения наиболее жесткой части своего тела точно к самому чувствительному месту на теле противника.

Для применения болевого приема к сопротивляющемуся противнику в боевой обстановке надо сделать быстрый захват за конечность, все действия провести неожиданно и точно, доводя их до перелома или выкручивания суставов или до полного подчинения противника своей воле. При сопротивлении противника болевые приемы должны комбинироваться с ударами ногами и головой.

Защита от болевых приемов основана на удалении чувствительного места от точки опоры (противника), или от точки приложения им действующей силы.

«Рычаги» пальцев

«Рычаги» пальцев основаны на выкручивании (вращении) пальцев в ту или другую сторону или выгибании против естественного сгиба их суставов.

Указанные действия применяются для разжима пальцев противника при вырывании оружия или при освобождении от его захватов.

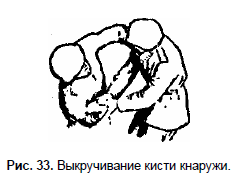

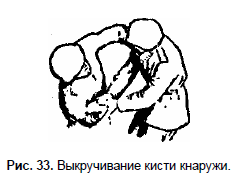

Выкручивание кисти кнаружи

Для выполнения этого приема надо захватить за правую или левую руку противника двумя руками (рис. 33), наложив сближенные друг с другом большие пальцы правой и левой руки на тыльную сторону ладони. Остальные 8 пальцев накладываются друг на друга и плотно охватывают кисть противника с другой стороны.

После захвата лучезапястный сустав руки противника должен быть согнут вперед (т.е. ладонью к предплечью), после чего идет вращение его влево вниз с тягой влево вокруг своего корпуса до падения противника на землю.

При выполнении приема должен быть использован вес своего тела и сила рук; при этом противнику не следует давать возможности сгибать руку в локтевом суставе, так как это является защитой от данного приема.

При захвате за левую руку прием выполняется в другую сторону.

Выкручивание кисти вовнутрь

Захватить двумя руками за правую руку противника (рис. 34), повернуть ее вправо так, чтобы локтевой сгиб ее был направлен вниз; в момент поворота продернуть руку противника мимо своей груди вправо, затем наложить плечо своей левой руки на плечо правой руки противника, прижав его правый бок к своему левому.

При выполнении приема надо нажать левым плечом на плечо противника и одновременно с этим поднять его предплечье, разгибая захваченную руку через свою грудь и продолжая выкручивание кисти в правую сторону (рис. 35).

При разучивании этого приема у противника должно появиться ощущение боли в плечевом, локтевом и луче-запястном суставах. При проведении приема в боевой обстановке происходит вывих в локтевом и лучезапястном суставах.

При захвате левой руки прием выполняется в обратную сторону.

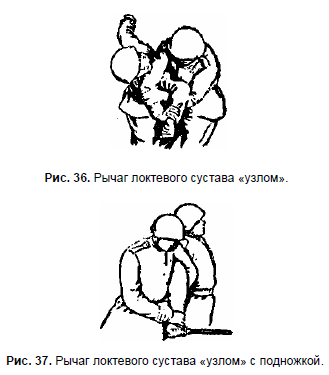

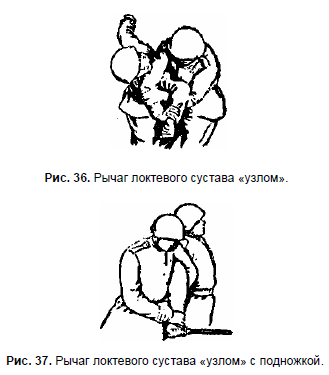

Рычаг локтевого сустава «узлом»

Захватить поднятую правую руку противника ниже кисти последовательно правой рукой и затем левой. Вслед за этим повернуться к противнику правым боком и, сгибая захваченную руку в локте, пропустить свой правый локоть между захваченной рукой и затылком противника. Далее отпустить захват левой рукой и перенести ее на середину плечевой кости захваченной руки с нижней ее стороны. Затем, пропустив под нее свою левую руку, захватить пальцами запястье или предплечье своей правой руки, заперев таким образом свои руки в «замок».

Болевые ощущения и вывих в боевой обстановке создаются за счет поднимания плеча противника с одновременным опусканием и вращением его предплечья влево вниз по отношению к неподвижному локтю (рис. 36).

Чтобы бросить противника на землю, нужно правой ногой сделать заднюю подножку, отклоняя одновременно тело противника назад нажимом на захваченную руку (рис. 37).

При захвате за левую руку прием выполняется в другую сторону.

«Рычаг» локтевого сустава с захватом руки противника под плечо

Описываемый ниже прием самостоятельно большого значения не имеет, но может быть использован в случае распрямления противником своей согнутой в локтевом суставе руки при выполнении приема рычаг «узлом».

Для выполнения этого приема своей правой кистью захватить руку противника (рис. 38), затем повернуться к нему левым боком, с отставлением своей правой ноги назад, продернуть захваченную руку противника мимо своей груди вправо и положить ее локтевым сгибом на свое левое предплечье. Пальцы левой руки выполняющего прием захватывают предплечье своей правой руки, тем самым закрывая руки в «замок».

Болевые ощущения (при разучивании) и вывихи (в боевой обстановке) достигаются за счет перегибания предплечья противника вниз. При этом плечо противника должно быть зажато нападающим в подмышечной впадине своей левой руки.

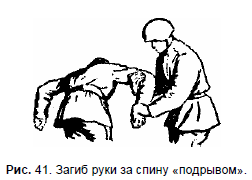

Загиб руки за спину

Этот прием выполняется следующими способами:

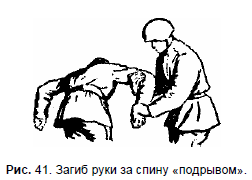

А) Захватить правую руку противника (рис. 39), затем попеременно перемещением рук вращать кисть противника внутрь. После этого, сгибая в локте захваченную руку, быстрым движением загнуть ее за спину противника так, чтобы захваченная рука была как можно больше оттянута назад, поднята вверх к одноименной лопатке и не соприкасалась со спиной противника. Во время проведения приема должен быть использован вес тела и захождение в сторону спины противника (рис. 40).

При захвате за левую руку прием проводится в другую сторону.

Б) Захватить правую руку противника (рис. 41), затем, сделав перехват правой рукой за локтевой сгиб одноименной руки противника, повернуть ее немного внутрь. После этого быстрым рывком плеча противника к себе, а левой руки его — от себя, загнуть руку за спину, оттягивая ее как можно больше назад и вверх к лопатке.

В) Захватить правую руку противника (рис. 42), затем быстрым движением отвести ее влево вверх и сделать нырок под руку противника, делая шаг вперед и вращаясь в левую сторону так, чтобы очутиться сзади противника, загнув ему руку за спину.

При захвате за левую руку прием выполняется в обратном направлении.

«Рычаг» локтевого сустава с захватом руки противника между ног

Захватить правую руку сброшенного на землю противника (рис. 43). Поставить правую ногу к его правой лопатке, держась за захваченную руку и подтягивая ее вверх, перенести левую ногу над шеей противника.

Сесть на землю ягодицами назад, накинув приподнятую левую ногу подколенным сгибом на шею противника; после этого быстро скрестить ноги так, чтобы правая нога была сверху, а правая рука противника была зажата между ногами с таким расчетом, чтобы локтевой сгиб был направлен вверх, а локоть и предплечье лежали с правой стороны живота; кисть руки противника должна быть прижата к правой стороне груди выполняющего прием (рис. 44).

Перегибание локтевого сустава (при разучивании) и перелом (в боевой обстановке) происходят за счет резкого движения животом и грудью вверх (рис. 45).

При захвате за левую руку приемы выполняются в другую сторону, с закидыванием на шею правой ноги.

Методические указания к разучиванию болевых приемов и к тренировке в них

После показа и объяснения техники данного приема и его значения в боевой обстановке преподаватель разбивает занимающихся на пары. Затем, напоминая им о мерах предосторожности при разучивании приема, приступает к отработке его по элементам, используя при этом подачу команды голосом, например: «захват за руку противника — раз!»

После подачи первой команды дальнейшее изучение приема с занимающимися идет в форме медленного объяснения преподавателем сущности данного приема. После такой отработки техники занимающиеся исполняют прием по команде «прием делай — раз!»

Учитывая опасность серьезных травматических повреждений, разучивание болевых приемов должно проводиться в медленном темпе. При первом же ощущении боли партнер должен дать знать об этом проводящему прием, сигнализируя голосом («есть!»), или похлопыванием рукой по телу или земле.

Изучение приема заканчивается тренировкой двух сопротивляющихся противников, но не в полную силу, причем внимание должно быть сосредоточено на нахождении комбинаций и переходов с одного приема на другой.

Примеры комбинаций

1) выворачивание кисти внутрь и загиб руки за спину;

2) рычаг «узлом» и переход на выворачивание кисти внутрь, наружу и на загиб руки за спину «нырком» и т.д.

Удушения

Приемы удушения основаны:

1) на сдавливании сонных артерий, проходящих по обеим сторонам шеи;

2) на сдавливании дыхательного пути (горла);

3) на сдавливании и сильном раздражении нервных узлов, расположенных в мышцах шеи.

При комбинированном воздействии на указанные точки происходит прекращение притока крови к мозгу, прекращение доступа воздуха к легким и сильное раздражение нервной системы, в результате чего может наступить шоковое состояние организма.

Указанные последствия приемов удушения, даже взятые в отдельности, могут привести к смерти. Поэтому приемы эти сами по себе и в сочетании с ударами и бросками играют большую роль в ближнем бою.

Удушение сзади — «ошейник»

Техника выполнения удушения сводится к захвату противника за шею сзади с таким расчетом, чтобы она оказалась зажатой между плечом и предплечьем правой руки выполняющего прием.

При этом локоть нападающего должен быть на уровне подбородка противника, а предплечье повернуто ребром, т.е. лучевой костью к шее.

Само удушение проводится за счет сближения плеча с предплечьем при помощи другой руки.

При этом следует оттягивать голову и корпус противника назад до соприкосновения с правым или левым боком нападающего (рис. 46).

Этот прием может применяться на земле после броска подножкой и сопровождаться ударами головы противника о землю.

Удушение пальцами спереди

В случае сопротивления противника после падения на землю, кроме различных болевых приемов и ударов, может быть проведено удушение пальцами.

Техника этого приема складывается из захвата шеи противника пальцами так, чтобы четыре пальца каждой руки (кроме больших) легли на месте прохождения сонных артерий с той и другой стороны, а два больших пальца перекрещивались по обеим сторонам горла (рис. 47).

Само удушение проводится путем сдавливания сонных артерий и одновременного нажима на дыхательную трубку горла большими пальцами с обеих сторон в противоположных направлениях, но на разной высоте.

При выполнении приема удушения сидя или лежа на противнике необходимо использовать вес своего тела и комбинировать удушение с ударами головой в лицо противника и с ударами его головы о землю.

Методические указания к разучиванию удушений

После показа и объяснения преподавателем приема и его значения в боевой обстановке, занимающиеся попарно самостоятельно разучивают данный прием. Пары должны быть распределены так, чтобы преподаватель мог постоянно контролировать правильность выполнения данного приема.

Ввиду большой опасности этих приемов и быстрого действия их на организм разучивание должно проходить в медленном темпе, без применения силы, и, главное, время для проведения приема должно быть строго ограничено.

Прием исполняется занимающимися по команде «захват делай — раз!», «прием делай — два!»

После отработки техники удушений занимающимся должно быть предложено выполнение приема с неполным обоюдным сопротивлением.

Примерные комбинации из бросков, ударов, болевых приемов и удушений

1. Удар правой ногой в промежность, захват руки для «рычага» узлом, бросок задней подножкой, с последующим переходом на удушение пальцами, сопровождаемое ударами противника головой о землю.

2. Бросок с захватом обеих ног сзади, сед противни ку на спину, удар двумя руками в уши, прогиб головы назад и удушение предплечьем («ошейник»).

Глава III Защиты, захваты и контрприемы против ударов ножом

Общие положения

Оказавшись лицом к лицу с вооруженным ножом противником, невооруженный попадает в крайне тяжелое положение. Только мужество, ловкость, смелость и знание техники и тактики ведения ближнего боя могут спасти его от верной гибели. Первой задачей невооруженного является предупреждение действий нападающего, т.е. выигрыш времени и создание психологически удобного момента для нападения. В основу действий невооруженного должен быть положен принцип «нападение есть лучшая защита».

Средством для создания удобного момента для нападения на вооруженного является бросок в лицо каской (рис. 48), песком, камнем или любым другим предметом, заставляющим противника закрыть глаза.

После этого необходимо мгновенно нанести серию ударов ногой в чувствительные места противника (голень, половые органы, коленный сустав, живот).

Далее, быстро захватив руку, держащую нож, перейти на болевые приемы, комбинируя их с бросками и ударами (рис. 49).

Если противник нападает первым, необходимо предохранить себя от удара «блокировкой», уходом назад или в сторону с последующими активными действиями.

Блокаж

«Блокировкой» или «блокажем» называется защита от удара противника подставкой своей конечности поперек ударяющей конечности противника. Этим достигается остановка ее на замахе или в самом начале удара, когда движение противника еще не приобрело значительной скорости и силы.

Блокаж предплечьем

Наиболее часто применяемой защитой от удара ножом в ближнем бою является «блокаж» предплечьем, с последующим быстрым захватом ударяющей руки за запястье для предотвращения повторной атаки.

Для «блокажа» предплечьем рука сгибается в локте под прямым углом и подставляется предплечьем навстречу наносимому удару, как указано выше. Предплечье подставляется приблизительно перпендикулярно предплечью ударяющей руки противника, ближе к лучезапястному суставу ее, что исключает для противника возможность нанести удар за счет сгибания руки в кисти.

При защите предплечьем обязательно должны быть использованы отклонения, повороты корпуса и движения ног в различных направлениях в зависимости от действий противника.

Защита, захват и контрприемы против ударов сверху

От удара ножом сверху можно защититься предплечьем (рис. 50), сделав шаг вперед-вправо к противнику с одновременным разворотом корпуса влево. Такое движение ног и корпуса выводит голову, шею и грудь из сферы действия ножа.

После «блокажа» быстро захватить двумя руками за кисть ударяющей руки противника, отвести острый конец ножа в сторону и, непрерывно нанося удары ногами, провести любой из следующих контрприемов: загиб руки за спину (рис. 51) или выворачивание кисти наружу, внутрь, «рычаг» узлом (рис. 52); затем вырвать нож (рис. 53), ударить им противника или, не отпуская захвата, подчинить противника своей воле (рис. 54), продолжая проводить болевой прием.

В случае неудачи в проведении одного из контрприемов, необходимо действовать, комбинируя болевые приемы между собой.

Защита, захват и контрприемы против ударов ножом слева в шею или в живот

Удар слева в шею или в живот можно остановить предплечьем, используя при этом разворот корпуса вправо и шаг левой ногой вперед к противнику. Сейчас же после блокажа захватить двумя руками за вооруженную руку противника и, нанося непрерывные удары ногами, провести любой из следующих контр приемов: выворачивание кисти внутрь, наружу, «рычаг» узлом и загиб руки за спину (рис. 55—56).

Защита, захват и контрприемы против ударов ножом снизу

От удара ножом снизу применяется защита предплечьем левой руки с поворотом корпуса и шагом влево вперед (или — предплечьем правой руки с уходом правой ногой вправо вперед). При этом корпус в нижней его части должен быть отведен назад (рис. 57).

Остановив удар, захватить ударяющую руку, провести серию ударов ногами и сделать любой из следующих контр приемов: загиб руки за спину, выкручивание или «нырок» под руку.

Защита, захват и контрприемы против ударов ножом справа

От удара ножом справа применяется защита предплечьем левой руки (рис. 58). После остановки удара быстро захватить нападающего за кисть, нанести серию ударов ногами и провести любой из следующих контрприемов: выворачивание кисти внутрь, наружу, загиб руки за спину, «рычаг» узлом (рис. 59).

Защита, захват и контрприемы против ударов ножом прямо

Для защиты от удара ножом прямо отбить удар предплечьем (рис. 60), сделать захват руки противника, нанести серию ударов ногами и провести любой из следующих контрприемов: выворачивание кисти внутрь, наружу, загиб руки за спину.

После изучения защит «блокажем» необходимо перейти к изучению защит уходами и отклонениями с последующими активными действиями.

Защита уходами

Защита уходами от ударов ножом состоит в различных отклонениях и наклонах корпуса, в шагах и прыжках назад и в стороны, после чего следует выбрать удобный момент для ударов ногами в чувствительные места тела (рис. 61), для захвата за ударяющую руку и новых ударов, сочетаемых с противосуставными действиями и бросками.

Методические указания к разучиванию защит, захватов и контрприемов против ударов ножом и к тренировке в них

Изучение защит и уходов начинается в одношереножном строю. Затем — проработка всей комбинации (защита, захват, удары ногами и болевые приемы) и тренировка, проводимые в разомкнутом двухшереножном строю.

Команды голосом, свистком или платком подаются шеренге, состоящей из нападающих (с ножом). Удары ножом и контрприемы выполняются в медленном темпе и с некоторой условностью (не доводятся до конца).

Глава IV Соревнования

После изучения отдельных ударов, комбинаций из ударов ножом, защит и контрприемов, после тренировки в них необходимо организовать и провести учебно-тре-нировочные соревнования. Они являются основной формой подведения итогов учебно-тренировочной работы.

Можно провести соревнования личные, лично-командные и командные, придавая им учебно-спортивный характер. В этом случае они составляют часть учебного процесса, являются проверкой усвоения техники и способствуют совершенствованию тактики ведения ближнего боя.

Организация простейших соревнований

Бой невооруженного против вооруженного (эластичным ножом)

Занимающаяся группа делится на две команды и располагается с двух сторон круга (диаметром 10—15 метров) с таким расчетом, чтобы первый номер стоял напротив второго номера (после расчета по два всей группы). Первая шеренга одета в маски, нагрудники и перчатки, вторая вооружена эластичными ножами.

По команде преподавателя «к бою готовьсь!» в круг выходят по одному человеку из каждой шеренги и становятся в боевую стойку. По следующей команде «начинай!» бойцы ведут бой, двигаясь по кругу; победитель приносит команде выигрышное очко. Правила боя: победителем считается тот, кто нанес удар ножом, или тот, кто сумел избегнуть удара, подойти вплотную и сделать захват за руку противника, держащую нож. Разрешается наносить только колющие удары в переднюю часть тела до пояса и в спину, минуя голову сзади; не разрешается наносить удары ножом ниже пояса, ногами, руками, проводить броски и болевые приемы.

После того, как через бой пройдут все пары, нападать с ножом начинает другая шеренга, а счет очков продолжается дальше.

Для усложнения условий соревнования они могут быть проведены в кругу, где в самых различных направлениях разбросаны любые предметы (в зале — скамейки, стулья, маты; на местности — пни, кустарники, сучья и т.д.).

В виде соревнования необходимо проводить бои вооруженного ножом с двумя и несколькими невооруженными противниками, одетыми в маски, нагрудники и перчатки; при этом невооруженным разрешается проводить броски «с захватом ног сзади» (рис. 62).

Бой двух вооруженных

По такому же принципу могут быть проведены соревнования вооруженного ножом против имеющего винтовку-мишень. Бой ведется на один удар ножом или укол винтовкой. Соревнующиеся — без масок, нагрудников и перчаток; винтовка-мишень должна быть с мягким наконечником (рис. 63).

Фехтование на эластичных ножах

Соревнования по фехтованию на эластичных ножах проводятся по тому же принципу, что и описанные выше. Ведущим бой разрешается делать «блокажи», захваты за руку, держащую нож, и наносить ответные удары (рис. 64).

Комплексная тренировка

После детальной отработки техники и тактики владения ножом обязательно должны быть проведены комплексные тренировки. Они состоят из упражнений в преодолении полосы препятствий и ведения боя ножом в специально оборудованном секторе (желательно в естественных условиях — в поле, в лесу и т.д.).

Для комплексной тренировки применяется полоса препятствий длиной 150 метров (Со старта те же препятствия, что в полосе ГТО, но без метания гранаты). На боевой части полосы расположены: 1) несколько неподвижных мишеней, расставленных в различных положениях; 2) несколько бойцов, находящихся в различных местах; тренирующийся нападает на них сзади с применением бросков; 3) боец, вооруженный винтов-кой-мишенью, с которым преодолевающий полосу должен вести бой боевым ножом.

Преодоление полосы заканчивается изготовкой для стрельбы из личного оружия или метанием гранаты на дальность или в цель.

При организации комплексной тренировки зимой в полосу должны быть включены ходьба, переползание и преодоление препятствий на лыжах, внезапное нападение из-за укрытий и удары по специально оборудованным чучелам, передвигаемым на лыжах, бои против вооруженного винтовкой-мишенью, метание гранаты и стрельба из личного оружия.

После полного освоения владения ножом в любых условиях занятия должны быть продолжены в естественных условиях. Целью таких занятий на местности должно быть решение отдельных тактических задач с применением ножа в боевой обстановке. Они должны проводиться как летом, так и зимой.

Как пример, тактическая задача может быть следующая: разведка противника находится в районе леса или деревни Н.; задача нашей разведки — пробраться в район населенного пункта Н., незаметно и бесшумно уничтожить разведку противника и добыть «языка».

Средством для решения поставленной задачи служат: незаметное передвижение с использованием маскировки, рельефа местности, нож, броски, рычаги, связывание противника. Для решения подобных тактических задач используется эластичный нож с мелом на конце для фиксирования ударов. Для правильного подведения итогов необходим посредник.

Глава V Применение приобретенных знаний и навыков в боевой обстановке

Общие замечания

Приобретенная техника и навыки, полученные в результате разучивания и тренировки приемов ближнего боя, могут быть использованы при выполнении индивидуальных и групповых заданий как на фронтах войны, так и в тылу врага.

Для успешного выполнения специальных заданий (бесшумная разведка, уничтожение вражеских патрулей, секретов, часовых, автоматчиков, снайперов и пр.), помимо личных качеств бойца— смелости, ловкости, силы, сметливости, умения ориентироваться в боевой обстановке — необходимо уметь хорошо бегать, лазать, прыгать, маскироваться и переползать, использовать природные условия как днем, так и особенно ночью.

Выполнение указанных операций надо строить, исходя из поставленных задач; применительно к боевой задаче подбираются и средства для ее выполнения. Так, например, поставлена задача — бесшумно уничтожить патруль противника и очистить этим дорогу следующей группе, направляемой с определенной целью.

Средствами для решения поставленной задачи будут: бесшумный подход к вражескому патрулю и удары ножом, тупыми предметами (рукояткой револьвера, камнем, кастетом и т.д.). Кроме этого, к средствам для выполнения задания могут быть отнесены броски, «рычаги», удары ногами и удушение.

Средствами для выполнения задачи добыть «языка» могут служить ошеломляющий удар тупым предметом в голову, броски, болевые приемы, удары ногами или руками, неполное удушение с последующим завязыванием рта и глаз, связыванием (в случае надобности) и переноской или конвоированием захваченного в расположение своей части.

Одиночное нападение

Нападение на вооруженного лучше всего проводить сзади или сбоку. Только в том случае, если огнестрельное оружие противника повернуто в сторону или не находится в боевой готовности, нападение может быть проведено спереди.

При одиночном нападении могут быть применены следующие приемы и комбинации:

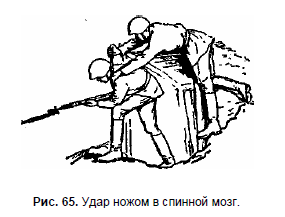

1. После бесшумного переползания (или прыжка из засады), удар тупым предметом в голову или но жом в область шеи, спинного мозга или сердца сзади (рис. 65).

2. Для большей успешности неожиданного нападения сзади удару ножом может предшествовать сбрасывание противника на землю (рис. 66) одним из описанных выше способов. При таком нападении следует захватить рукой за спусковую скобу винтовки противника или выдернуть оружие из его рук еще до нанесения ударов. Это лишит врага возможности подачи сигнала (рот противника необходимо закрыть рукой). Так как для обезоруживания и для зажима рта остается толь ко одна рука (в другой — нож), то очередность и порядок действий диктуются создавшейся боевой обстановкой.

При нападении на вооруженного спереди, левая рука для предотвращения выстрела захватывает оружие в месте нахождения спусковой скобы. При этом локоть левой руки для предохранения от удара прикладом накладывается вдоль этой части оружия, сковывая возможность действия ею.

Во избежание удара ногой нападающий должен повернуться несколько боком и одной из ног закрыть промежность, приподнимая и повертывая колено внутрь. После захвата оружия нападающий может нанести противнику удары головой и ножом, чередуя их между собой.

В качестве подсобного средства здесь может быть использован бросок задней подножкой, а в случае продолжения борьбы за оружие на земле — удушение пальцами в комбинации с ударами головой в лицо и ударами пальцев в глаза.

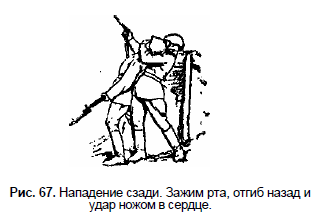

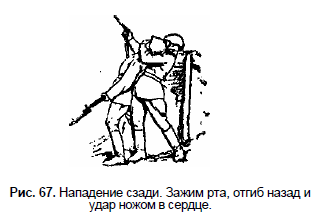

Если боевая обстановка требует осторожности и совершенно бесшумного выполнения задания, то нападение сзади должно начинаться зажимом рта противни ка правой или левой рукой с последующим ударом ногой в подколенный сгиб и отгибом головы и туловища назад. После этого следует удар ножом в шею или сердце спереди (рис. 67).

5. При встрече в боевой обстановке двух противников, вооруженных ножами, лицом к лицу исход боя будет зависеть от наилучшего владения техникой и от личных качеств бойцов.

Групповое нападение

При групповом выполнении боевого задания путем организации засады, кроме технически верного и бесшумного нападения, большую роль играет тактическая сторона выполнения задания. Особое внимание следует уделить точному распределению задач для каждого участника и учету непредвиденных затруднений, ликвидация которых зависит от согласованности действий группы и от организации взаимопомощи в бою (рис. 68).

Выполняющие боевое задание должны быть расположены так, чтобы при отвлечении внимания противника чем-нибудь в одну сторону, нападение могло быть направлено с другой или нескольких сторон, по возможности сзади или сбоку.

В боевой обстановке и особенно при неточном выполнении поставленных задач может иметь место столкновение безоружного или вооруженного ножом с вооруженным винтовкой.

Попав в такое тяжелое положение, вооруженный ножом должен создать удобный момент для нападения на вооруженного винтовкой. Это может быть достигнуто внезапным для противника броском в его лицо каской, камнем, песком или иным подручным предметом. Выигранное время, быть может, лишь долю секунды, надо использовать для захвата оружия противника с последующими ударами ножом.

В случае, когда первенство в нападении принадлежит вооруженному винтовкой, необходимо уйти от укола штыком, схватиться за оружие (рис. 69) и нанести удар ножом (рис. 70).

Изложенные выше сведения по овладению техникой использования ножа и по изучению тактики ведения ближнего боя не могут быть признаны исчерпывающими. Дальнейшим этапом работы должно служить приобретение умения захватывать в свои руки инициативу, используя удобные для решающего удара моменты.

Для этого надо использовать все мельчайшие особенности конкретных условий среды и боевой обстановки. В этом оказать помощь может широкая учебная практика на местности во всякое время года, дня и ночи и при любых метеорологических условиях, с максимальным приближением к действительной боевой обстановке.

Здесь открывается широчайшее поле для личной инициативы как преподавателя, так и каждого из занимающихся.

Глава VI Первая помощь при повреждениях на занятиях по владению ножом

При недостаточно серьезном поведении занимающихся и при слабом контроле со стороны преподавателя на занятиях по изучению приемов ближнего боя могут произойти несчастные случаи, например: ранения ножом, вывихи, переломы (при разучивании болевых приемов и бросков), сотрясение мозга и ушибы головы (при бросках), ушибы живота и повреждения внутренних органов (при разучивании ударов ногами), обморочное состояние (при разучивании приемов удушения), растяжения и надрывы связок и мышц, ушибы, ссадины.

Ранения ножом

При оказании первой помощи после небольшого ранения ножом ни в коем случае не промывать рану водой во избежание попадания в нее микробов. В этом случае надо смазать края раны и окружающую поверхность кожи йодной настойкой с последующим наложением на рану стерильной повязки; для этой цели используется индивидуальный пакет.

Первая помощь при повреждении крупного кровеносного сосуда заключается в следующем: а) при венозном кровотечении поврежденной конечности придается возвышенное положение; на область раны накладывается слегка давящая стерильная повязка; б) при артериальном, непрекращающемся кровотечении накладывается жгут выше места ранения.

После оказания первой помощи раненого Необходимо сейчас же доставить в больницу или к хирургу.

Вывихи

Во всех случаях вывиха пострадавшему необходимо обеспечить абсолютный покой и направить его к хирургу.

Переломы

При закрытых переломах на поврежденную конечность следует наложить шины и немедленно транспортировать пострадавшего в ближайшую больницу. При открытых переломах первая помощь заключается в наложении на рану стерильной повязки и в предупреждении проникновения в рану инфекции. Следует внимательно следить, чтобы в рану не попали загрязненные обломки кости, земля и прочее. Пострадавшего надо немедленно доставить в ближайшую больницу.

Сотрясение мозга и ушибы головы

При сотрясении мозга и сильных ушибах головы необходимо расстегнуть стесняющую дыхание одежду и осторожно, избегая сотрясения и толчков, доставить пострадавшего в ближайший медицинский пункт.

Ушибы живота и повреждения внутренних органов

Во всех случаях ушибов живота и повреждений внутренних органов, связанных с потерей сознания или с другими резкими отклонениями от нормального состояния организма, пострадавший должен быть немедленно отправлен в больницу.

Потеря сознания от удушения

В случаях потери сознания при разучивании приемов удушения надо придать телу пострадавшего такое положение, чтобы голова была несколько ниже ног, расстегнуть одежду, приблизить к носу клочок смоченной нашатырным спиртом ваты, сделать искусственное дыхание. После оказания первой помощи пострадавшего надо доставить в медпункт.

Растяжения, надрывы, связок и мышц, ушибы

Первая помощь при растяжениях, надрывах связок или мышц заключается в применении холода (лед, металлические предметы, холодная вода), чтобы уменьшить внутреннее кровоизлияние, и в наложении равномерно тугой, слегка давящей повязки для сжатия кровоточащих сосудов. Всей конечности придается возвышенное положение.

Применение массажа, согревающих компрессов, горячих ванн и активных движений в области травмы разрешается не раньше, чем через сутки после получения повреждения.

Первая помощь при ушибах та же, что и при растяжениях.

Ссадины

При относительно чистой ссадине достаточно наложения стерильной повязки, сухой или смоченной двух-трехпроцентным раствором марганцовокислого калия, или смазанной стерильным вазелином. Если ссадина загрязнена, промыть ее перекисью водорода, и затем, не вытирая раны, наложить на нее стерильную повязку.

При смене повязки не срывать нижние слои (они сами отпадут к моменту заживления ссадин). Повязки рекомендуется сменять как можно реже (если нет воспалительных процессов).

Глава VII Инвентарь для изучения владения ножом и для тренировки

Описываемый ниже инвентарь является совершенно новым, до сих пор еще нигде не применявшимся, за исключением экспериментальных занятий в институте физкультуры. Он играет большую роль для приближения занятий к реальной боевой обстановке.

Винтовка-Мишень

Устройство. На деревянной винтовке длиной 245 см на расстоянии 130 см от ее переднего конца укрепляется круглая плетенка из прутьев, длиною до 50 см и диаметром 35—40 см. Чтобы плетенка не скользила по винтовке, с обоих концов ее в винтовку вставляют два деревянных стержня. Сверху плетенка в трех местах скрепляется проволокой (рис. 71).

Применение. Винтовка-мишень может быть использована в тренировочном бою вооруженного ножом против вооруженного винтовкой-мишенью. Кроме того, винтовку-мишень можно применить для разучивания и тренировки приемов штыкового боя.

Лапа

Устройство. На круглую палку длиною до 100 см и диаметром 5—6 см на расстоянии 60 см от конца укрепляются перпендикулярно к палке и друг к другу два деревянных стержня. На полученный остов между стержнями вкладываются прутья так, чтобы образовался настил цилиндрической формы длиною 60 см и диаметром 40—50 см. Настил должен быть в трех местах скреплен проволокой (рис. 72).

Применение. «Лапа» может быть использована для разучивания и тренировки ударов ножом, ногами, руками, головой.

Мишень на лыжах

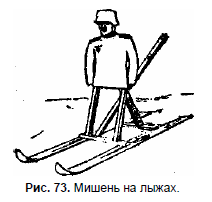

Применение. Мишень на лыжах может быть использована для комплексной тренировки по владению ножом в зимних условиях (рис. 73).

Подвесная мишень

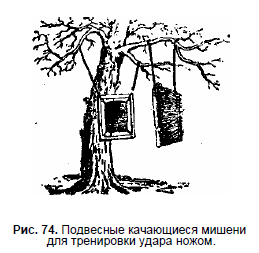

Применение. Подвесная мишень используется для отработки техники ударов ножом, руками, головой, ногами (рис. 74).

Эластичный нож

Устройство. В качестве учебного ножа может быть использован эластичный штык, применяющийся в фехтовании на винтовках; штыковая трубка должна быть обмотана тесьмой, веревкой или вделана в деревянную рукоятку.

Применение. Эластичный нож может быть использован при проведении индивидуальных уроков и в тренировочных боях вооруженного ножом с безоружным, вооруженного ножом против вооруженного винтовкой с мягким наконечником и, наконец, в фехтовании на ножах.

Оглавление

- Н.Н. Симкин . Ближний бой

- Введение

- Глава I Техника ударов ножом

- Боевые стойки. Хватки ножа

- Передвижения

- Удары ножом

- Комбинации ударов ножом

- Методические указания к разучиванию ударов ножом и к тренировке в них

- Глава II . Удары ногами, руками, головою, броски, болевые приемы и удушения в сочетании с ударами ножом

- Удары ногой

- Удары руками

- Удары головой

- Броски (приемы вольной борьбы)

- Методические указания к разучиванию бросков и к тренировке в них

- Болевые приемы

- Методические указания к разучиванию болевых приемов и к тренировке в них

- Удушения

- Методические указания к разучиванию удушений

- Примерные комбинации из бросков, ударов, болевых приемов и удушений

- Глава III . Защиты, захваты и контрприемы против ударов ножом

- Общие положения

- Блокаж

- Защита, захват и контрприемы против ударов сверху

- Защита, захват и контрприемы против ударов ножом слева в шею или в живот

- Защита, захват и контрприемы против ударов ножом снизу

- Защита, захват и контрприемы против ударов ножом справа

- Защита, захват и контрприемы против ударов ножом прямо

- Защита уходами

- Методические указания к разучиванию защит, захватов и контрприемов против ударов ножом и к тренировке в них

- Глава IV . Соревнования

- Организация простейших соревнований

- Комплексная тренировка

- Глава V Применение приобретенных знаний и навыков в боевой обстановке

- Общие замечания

- Одиночное нападение

- Групповое нападение

- Глава VI . Первая помощь при повреждениях на занятиях по владению ножом

- Глава VII Инвентарь для изучения владения ножом и для тренировки

![Syndicate this site using RSS [x]](http://s-v-style.ru/wp-content/themes/vstyle/images/rss.png)